Martin Rost

Heinrich Ohm

Werksverzeichnis von Heinrich Ohm

Heinrich Ohm war ein Schriftsteller der plattdeutschen Sprache. Und außerdem war er mein Großonkel.

Heinrich Ohm wurde am 19. August 1922 in Sophienhamm/ Oha, einem Dorf nahe bei Rendsburg in Schleswig-Holstein geboren. Er starb am 8. Juni 2011, im nur wenige Kilometer von Sophienhamm entfernten Friedrichsholm.

Heinrich war ein neun Jahre währender Besuch der einklassigen Dorfvolksschule vergönnt. Er war ein guter Schüler, mit Talent für Mathematik. Er arbeitete zunächst in der Landwirtschaft. In der NS-Zeit musste er sich dann, wie so viele aus seiner Altersgruppe, als Soldat verdingen. Nach der Gefangenschaft ging es zurück in die Landwirtschaft, die er Ende der 60er Jahre aufgab. Die Landwirtschaft war ihm äußerlich geblieben. Nach verschiedenen Anstellungen, u.a. als Versicherungsvertreter und als Verkäufer von Landmaschinen, fing er dann als Rentner Ende der 1980er Jahre mit dem Schreiben an.

Heinrichs Bücher (Stand: 2011-0917)

Heinrichs erste Publikation war die Chronik seines Dorfes. Zuvor hatte er sich über Jahre immer mal wieder mit der Geschichte seiner Familie beschäftigt. Im Verlauf dieser Beschäftigung hatte er festgestellt, wie unzuverlässig die biologischen Linien von Nachkommenschaften in einer Familie allein anhand der Kirchenbücher nachzuvollziehen war. Für ihn war klar: Kirchenbücher sind unzuverlässige Quellen. Nachnamen waren darin geändert und Vaterschaften wurden bei Unklarheiten schlicht deklariert. Nachnamen waren häufig unleserlich notiert, was Heinrich vermuten ließ, dass die Pastoren während des Schreibens nicht nüchtern waren. Heinrich wusste von vielen ihm zugetragenen Geschichten, wonach biologische und soziale Vaterschaft nicht deckungsgleich waren. Familiäre Konflikte und der Umgang mit biografisch einschneidenden Ereignissen, die wir heute wohl als Katastrophen läsen, waren das Hauptthema der Erzählungen Heinrichs.

Die Chronik Sophienhamm Ein Kolonistendorf erschien 1991. Ich war überrascht, wie methodisch gewissenhaft Heinrich an diesem Text arbeitete und wie gründlich er im Landesarchiv von Schloss Gottorf recherchierte. Mit dieser langwierigen Arbeit an der Chronik bemerkte er, dass ihm das Schreiben nicht nur lag, sondern dass im Schreiben wichtig wurde. Zum anderen wurde ihm klar, dass er die Vorteile einer Textverarbeitung nutzen sollte. Das war Anfang der 1990er Jahre noch keine allgemein verbreitete Einsicht. Bei einem Geburtstagsbesuch sprachen wir über die Vorteile eines PCs bzw. einer Textverarbeitung. Noch in der selben Woche trafen wir uns dann zum Kauf eines PCs in Kiel. Diese Offenheit Heinrichs für nützliche technische Gerätschaften, und das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten, etwas vermutlich Kompliziertes und gänzlich Unbekanntes in den Griff zu bekommen, hatten mich bei ihm überrascht. Und doch ist dieser Pragmatismus gepaart mit Selbstverstrauen typisch entweder für diese Generation oder für den Menschenschlag dieser Gegend. Diese Gegend, in der Heinrich lebte und in der auch seine Geschichten verankert sind, ist der Mittelrücken Schleswig-Holstein, in dem das Überleben beschwerlicher ist als in vielen anderen Gegenden Deutschlands.

Die Chronik Sophienhamm Ein Kolonistendorf erschien 1991. Ich war überrascht, wie methodisch gewissenhaft Heinrich an diesem Text arbeitete und wie gründlich er im Landesarchiv von Schloss Gottorf recherchierte. Mit dieser langwierigen Arbeit an der Chronik bemerkte er, dass ihm das Schreiben nicht nur lag, sondern dass im Schreiben wichtig wurde. Zum anderen wurde ihm klar, dass er die Vorteile einer Textverarbeitung nutzen sollte. Das war Anfang der 1990er Jahre noch keine allgemein verbreitete Einsicht. Bei einem Geburtstagsbesuch sprachen wir über die Vorteile eines PCs bzw. einer Textverarbeitung. Noch in der selben Woche trafen wir uns dann zum Kauf eines PCs in Kiel. Diese Offenheit Heinrichs für nützliche technische Gerätschaften, und das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten, etwas vermutlich Kompliziertes und gänzlich Unbekanntes in den Griff zu bekommen, hatten mich bei ihm überrascht. Und doch ist dieser Pragmatismus gepaart mit Selbstverstrauen typisch entweder für diese Generation oder für den Menschenschlag dieser Gegend. Diese Gegend, in der Heinrich lebte und in der auch seine Geschichten verankert sind, ist der Mittelrücken Schleswig-Holstein, in dem das Überleben beschwerlicher ist als in vielen anderen Gegenden Deutschlands.

Der Kauf eines Computers war zu Beginn der 1990er Jahre noch etwas Besonderes. Heinrichs erster PC war ein "286er", der unter DOS lief, mit 640kB-Ram, 20MB-Festplatte und zwei 5.25-Zoll-Floppies ausgestattet war. Die Textverarbeitung nannte sich "Context". Context war weit entfernt von der "What-You-See-Is-What-You-Get"-Oberfläche heutiger Textverarbeitungen; so mussten die Steuerzeichen für den Matrixdrucker, mit denen bspw. Fett- oder Kursivdruck eingeschaltet werden konnte, im Text untergebracht werden. Als Bedienoberfläche des DOS-Betriebssystems kam der Norton Commander zum Einsatz. Die Kosten für alles zusammen, gekauft bei Vobis, beliefen sich auf 1990 DM, das war richtig viel Geld. Auf dieser Maschine tippte Heinrich dann sämtliche Texte direkt in die Maschine, in der Regel, ohne die Geschichten mit Papier und Bleistift vorzuschreiben. Das Eintippen dauerte, Heinrich hatte darin keine Übung. Ich hatte den Eindruck, dass die Geschichten mental fertig waren; die Bearbeitung der Texte fand erst statt, wenn sie im Entwurf fertig runtergschrieben vorlagen. Wenige Jahre vor seinem Tod versuchte Heinrich, auf die modernere Textverarbeitung Word umzusteigen, zusammen mit seiner deutlich jüngeren Freundin Annemarie, die bereits unter Windows zu arbeiten wusste. Doch dieser Versuch umzusteigen misslang. So richtig durchdrungen hatte Heinrich das Arbeiten mit dem PC ohnehin nicht. Gleichwohl war er in der Lage, selbständig Backups von seinen Textdateien auf Disketten anzufertigen. Parallel druckte er seine Geschichten immer auch auf seinem Matrixdrucker aus. Diese Ausdrucke verwaltete er in einer penibel geführten, ebenfalls ausgedruckten Liste.

Ab den frühen 1990er Jahren schrieb Heinrich dann in den folgenden 20 Jahren viele Erzählungen. Diese Erzählungen sind literaturwissenschaftlich dem Realismus zuzurechnen, so wie er Ende des 19. Jahrhunderts wegweisend von Fritz Reuter geprägt wurde. Heinrich sah sich klar in der Tradition Fritz Reuters stehen; ihm waren Themen und Stil von Fritz Reuter geläufig und jedenfalls sehr viel näher als die humorigen Kurzgeschichten, wie sie, im Rahmen beispielsweise der plattdeutschen Sendung im Norddeutschen Rundfunk "Hör mal'n beten to" gesendet wurden. Diese Sendung war seit Ende der 1960er Jahre stilbildend für Publikationen der plattdeutschen Sprache im Sendebereich des Norddeutschen Rundfunks. Gleichwohl schätzte er Irmgard Harder, eine der führenden Autor*innen, Redakteur*innen und Sprecher*innen dieser Sendung, die er später persönlich kennenlernte und von der er später noch viel aus ihren Schreibseminaren gelernt hatte. Der aus Mecklenburg-Vorpommern stammende Fritz Reuter gilt, gemeinsam mit Klaus Groth, als einer der Begründer der neueren niederdeutschen Literatur.

Wie ernsthaft und, ja man darf sicher sagen "methodisch-analytisch", Heinrich Ohm seine schriftstellerische Arbeit von Beginn an betrieb, zeigte sich unter anderem daran, dass er sich erst einmal seines Wortmaterials versicherte. So fertigte er eine Sammlung der von ihm verwendeten plattdeutschen Worte an und vereinheitlichte erst einmal deren Schreibweise allein für seine Bedürfnisse. Diese Wörtersammlung Heinrichs wurde bislang nicht publiziert. Es finden sich Auszüge daraus im Anhang seiner Broschüre Schnacks ut Schleswig-Holsteen, die er 1993 im von ihm gegründeten Ohm-Verlag veröffentlichte. Er entwickelte sich im weiteren Verlauf inhaltlich und stilistisch zu einem Realisten, der zudem sprachpolitisch tolerant war. "Sein lokales Platt" war nicht das einzige und beste; er bestand nicht darauf, in seinem heimatlich-engen Plattdeutsch-Idiom zu schreiben. Dieses Idiom hatte sich auf der Grenze zwischen dem Schleswigschen und dem Holsteinischen Landesteil entwickelt, mit einer Tendenz eher zum Schleswigischen hin, dem der dänische Einfluss abzuhören war bzw. ist. Heinrich wollte gelesen werden und suchte deshalb undogmatisch die Nähe zum sogenannten Radioplatt, das sprachwissenschaftlich als moderates "Gesamtplattdeutsch" bezeichnet wird.

Heinrich hatte mit "den Schnacks" also im Eigenverlag losgelegt. Damals gab es noch keinen günstigen Einstieg in das Selbstverlegungen von Büchern durch "print-on-demand"; es musste ein Klein-verlag gegründet werden, um qua ISB-Nummer in den Katalogen der Buchhändler aufgelistet zu werden. Der Verlag trug den in meinen Ohren durchaus klingenden Namen "Ohm-Verlag". Natürlich war Heinrich bestrebt, seine sich bereits abzeichnenden ernsthaften Erzählungen stattdessen lieber in einem namhaften, etablierten Verlag unterzubringen. Doch alle Verlage, zu denen er Kontakt aufnahm, erwarteten eine weitgehend vollständige Übernahme der wirtschaftlichen Risiken, bei gleichzeitigem Abtreten aller Pubikationsrechte. Diesen Bedingungen wollte (oder konnte) Heinrich sich nicht unterordnen. Also lernten Heinrich und ich sicherheitshalber erst einmal die Basics des Verlagshandwerks an dieser literarisch bedeutungslosen Broschüre mit der Sammlung plattdeutscher Schnacks. Heinrich besorgte sich einen Gewerbeschein, er sicherte sich beim "Verzeichnis lieferbarer Bücher" in Frankfurt das kleinste Kontingent an ISB-Nummern (50 Stück für etwa 50 DM) und wir fanden mit Hansa-Druck Kiel eine günstige Druckerei und Binderei. Hansa-Druck wurde vornehmlich von kleinen linken oder alternativen Projekten genutzt. Wenn ich mich richtig erinnere, dann kostete die Produktion der Schnacks 3.41 DM pro Exemplar bei einer 300er Auflage. Gesetzt hatte die erste Version dieses Textes mit LaTeX an einem AtariST-Computer; danach wechselte ich auf einen 386er unter Linux/Slackware. Als Druckvorlage nutzten wir Papierausdrucke von einem mit ca. 1000 DM auch für Privatpersonen bezahlbaren Epson-Laserdrucker in 300dpi-Auflösung. Wir empfanden uns mächtig auf der Höhe der Zeit, mit unseren doch sehr günstig hergestellten Druckvorlagen im Postscript-Format.

Heinrich hatte mit "den Schnacks" also im Eigenverlag losgelegt. Damals gab es noch keinen günstigen Einstieg in das Selbstverlegungen von Büchern durch "print-on-demand"; es musste ein Klein-verlag gegründet werden, um qua ISB-Nummer in den Katalogen der Buchhändler aufgelistet zu werden. Der Verlag trug den in meinen Ohren durchaus klingenden Namen "Ohm-Verlag". Natürlich war Heinrich bestrebt, seine sich bereits abzeichnenden ernsthaften Erzählungen stattdessen lieber in einem namhaften, etablierten Verlag unterzubringen. Doch alle Verlage, zu denen er Kontakt aufnahm, erwarteten eine weitgehend vollständige Übernahme der wirtschaftlichen Risiken, bei gleichzeitigem Abtreten aller Pubikationsrechte. Diesen Bedingungen wollte (oder konnte) Heinrich sich nicht unterordnen. Also lernten Heinrich und ich sicherheitshalber erst einmal die Basics des Verlagshandwerks an dieser literarisch bedeutungslosen Broschüre mit der Sammlung plattdeutscher Schnacks. Heinrich besorgte sich einen Gewerbeschein, er sicherte sich beim "Verzeichnis lieferbarer Bücher" in Frankfurt das kleinste Kontingent an ISB-Nummern (50 Stück für etwa 50 DM) und wir fanden mit Hansa-Druck Kiel eine günstige Druckerei und Binderei. Hansa-Druck wurde vornehmlich von kleinen linken oder alternativen Projekten genutzt. Wenn ich mich richtig erinnere, dann kostete die Produktion der Schnacks 3.41 DM pro Exemplar bei einer 300er Auflage. Gesetzt hatte die erste Version dieses Textes mit LaTeX an einem AtariST-Computer; danach wechselte ich auf einen 386er unter Linux/Slackware. Als Druckvorlage nutzten wir Papierausdrucke von einem mit ca. 1000 DM auch für Privatpersonen bezahlbaren Epson-Laserdrucker in 300dpi-Auflösung. Wir empfanden uns mächtig auf der Höhe der Zeit, mit unseren doch sehr günstig hergestellten Druckvorlagen im Postscript-Format.

Nach der durchaus erfolgreichen Veröffentlichung der Schnacks zog Heinrichs Produktivität in den nachfolgenden Jahren an. Er hatte Kontakt zum Schleswig-Holsteinischen Heimatbund aufgenommen, insbesondere zu dessen Leiter Dr. Diercks, der Heinrichs Schreibtalent früh bemerkte und Heinrich ermunterte, die Schreibwerkstatt des Heimatbundes mit den namenhaften Dozenten Erich Andersen, Bolko Bullerdiek, Irmgard Harder und Andreas Schmidt zu besuchen. Heinrich folgte auch diesem Rat. 1995 war dann ein erster Höhepunkt im Schaffen von Heinrich. Heinrich erhielt für seine Geschichte Handwarksarbeit in dem vom NDR veranstalteten Hörerwettbewerb den 4. Preis. Diese Geschichte wurde, mit anderen Geschichten des Wettbewerbs, in dem kleinen Band Bi de Arbeit" im Quickborn-Verlag publiziert.

Nach der durchaus erfolgreichen Veröffentlichung der Schnacks zog Heinrichs Produktivität in den nachfolgenden Jahren an. Er hatte Kontakt zum Schleswig-Holsteinischen Heimatbund aufgenommen, insbesondere zu dessen Leiter Dr. Diercks, der Heinrichs Schreibtalent früh bemerkte und Heinrich ermunterte, die Schreibwerkstatt des Heimatbundes mit den namenhaften Dozenten Erich Andersen, Bolko Bullerdiek, Irmgard Harder und Andreas Schmidt zu besuchen. Heinrich folgte auch diesem Rat. 1995 war dann ein erster Höhepunkt im Schaffen von Heinrich. Heinrich erhielt für seine Geschichte Handwarksarbeit in dem vom NDR veranstalteten Hörerwettbewerb den 4. Preis. Diese Geschichte wurde, mit anderen Geschichten des Wettbewerbs, in dem kleinen Band Bi de Arbeit" im Quickborn-Verlag publiziert.

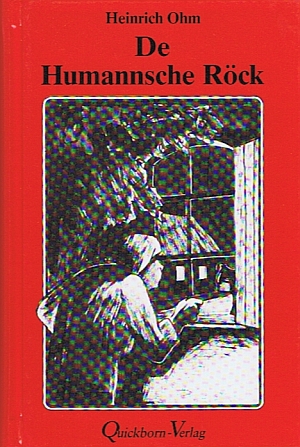

Weitaus wichtiger als dieser erste Erfolg war für Heinrich die kurz darauf erfolgende Publikation des wohl ersten plattdeutschen Kriminalromans De Humannsche Röck, dessen Titel eigentlich "De Huhmannschen Röck" hätte lauten sollen. Ein Fehler. Außerdem weist die Grafik auf der Titelseite des Buches einen irritierenden Fehler auf, den zu finden ich gern dem Betrachter überlasse. Die meisten Menschen spüren, dass die Grafik nicht mit der Realität überstimmen kann. Das wiederum ist kein Fehler, sondern ein Trick des Grafikers, um eine Faszination zu erzeugen. Die Humannschen Röck wurden im November 1996 in der Landesvertretung Schleswig-Holsteins in Bonn vorgestellt. Es las Edgar Bessen, ein bekannter Schauspieler des Ohnsorg Theaters Hamburg. Die Moderation dieser Veranstaltung hatte Gerd Spiekermann inne, ein Redakteur des NDR. Das war ein öffentlich großer Erfolg für Heinrich. Diese Erzählung geht auf eine Begebenheit zurück, die sich alte Leute aus der Gegend um Alt-Duvenstedt erzählten, wonach eine ältere Frau im dortigen Moor verschwunden war; man fand nie Leiche. Seitdem muss man bei Torfarbeiten im Moor darauf gefasst sein, ihren Leichnam doch noch zu finden. Wenn man beim Torfstechen unvermutet auf Widerstand stößt, hiess es: "Pass op, datt sünd de Humannschen Röck!". Das war der Ausgangspunkt des Romans. Eine Frau lebt als Außenseiterin in Struvendörp, wird Zeugin eines Mordes und kann von der Erpressung des relativ wohlhabenden Mörders lange Zeit gut leben. Die Menschen des Dorfes haben keine Angst aber einen verhaltenen Respekt vor dieser intelligenten Frau mit ihren klaren, oft harten wahren Worten. Ich erinnere, wie Heinrich über Wochen mit dem Zuschnitt dieser Frau als Hauptfigur seiner Erzählung gehadert hatte. Er fand keine plausible Darstellung dafür, dass eine zierliche Frau in der Mitte des 19. Jahrunderts allein am Rande eines Dorfes lebt und von den Dorfbewohnern leicht gefürchtet wird.

Wie macht man eine solche ungewöhnliche Konstellation plausibel? Heinrich kam auf die Lösung und dichtete dieser Frau mit dem Nachziehen eines Beines eine leichte Behinderung an. Damit wurde die gesamte Konstellation schlagartig mit dem notwendigen Maß plausibel. Dieses Detail gilt mir als ein typisches Beispiel dafür, wie reflektiert Heinrich mit zunächst bestehenden dramaturgischen Mängel in seinen Geschichten sowie die Eigenschaften seiner Figuren und Konstellationen umging, diese analysierte und wie einfallsreich er solche Probleme dann zu lösen wusste.

Wie macht man eine solche ungewöhnliche Konstellation plausibel? Heinrich kam auf die Lösung und dichtete dieser Frau mit dem Nachziehen eines Beines eine leichte Behinderung an. Damit wurde die gesamte Konstellation schlagartig mit dem notwendigen Maß plausibel. Dieses Detail gilt mir als ein typisches Beispiel dafür, wie reflektiert Heinrich mit zunächst bestehenden dramaturgischen Mängel in seinen Geschichten sowie die Eigenschaften seiner Figuren und Konstellationen umging, diese analysierte und wie einfallsreich er solche Probleme dann zu lösen wusste.

Auch die Geschichte der Humannschen hatten wir, wie zuvor schon die Schnacks, mit LaTeX gesetzt und auf dem Laserdrucker ausgedruckt, ergänzt mit den Illustrationen, die von Olaf Bruhn stammen. Wie der Kontakt zum Berliner Olaf Bruhn zustande gekommen war, kann ich nicht mehr nachvollziehen. Wir hatten die Fahnen der Schnacks zum Drucken und Binden nach Leck zu Clausen & Bosse kutschiert und die gedruckten Bücher wenige Woche später mit einem Anhänger wieder zurück nach Oha verfrachtet. Heinrich hatte einen Großteil der Produktionskosten für das Buch übernehmen müssen. Für ihn war es im Falle der Humannschen nun wichtig herauszubekommen, welche Vorteile es bringt, wenn ein Buch nicht im Selbstverlag, sondern im Verlagsprogramm eines angesehenen Verlags wie Quickborn untergebracht ist. Betriebswirtschaftlich betrachtet war keine Lösung wirklich zufriendenstellend. Im Laufe der Jahre wurde Heinrich zunehmend unzufrieden, wie desinteressiert und kommunikationsunwillig sich der Verlag ihm gegenüber zeigte. Ob die Verkaufszahlen des Buches stimmten, weiss ich nicht.

Die daraufhin folgende Erzählung De Mohls gilt als das Hauptwerk von Heinrich. Kein Verlag mochte sich zunächst darauf einlassen, eine Erzählung eines unbekannten Autoren mit dem Umfang von 590 Seiten zu produzieren. Typische Plattdeutsch-Leser waren, so war es den Antwortschreiben der Verlage zu entnehmen, nicht an einem derart ambitionierten Buch interessiert. Vermutlich kam bei den Verlagen der Gedanke hinzu, dass man Heinrich Ohm für schon zu alt befand und in ihm keinen Autoren sah, den aufzubauen und in den Folgejahren zu investieren lohnte. Sie rechneten wohl nicht mit seiner Produktivität, sie konnten nicht wissen, dass Heinrich schon viele Geschichten auf der Festplatte gespeichert hatte. Parallel zu einer kleinen 50er Auflage von "De Mohl", die wir in einem Copyshop unter tätiger Hilfe seiner damaligen Freundin Gerda Krawcik vervielfältigten, habe ich diese Erzählung 1999 im Internet zugänglich gemacht. Man konnte den Text einige Jahre lang ausdruckfreundlich im pdf-Format von meiner Webseite herunterladen. Mir lag einfach daran, dass diese historisch und soziologisch instruktive Erzählung, die in spannender Weise nahe am Alltag vom Leben zwischen den Jahren 1762 und 1968 auf dem

Mittelrücken Schleswig-Holsteins erzählt, möglichst viel gelesen wurde. Und die Geschichte wurde viele gelesen. Es trafen überwiegend geradezu euphorische Reaktionen aus den USA ein. Dort waren nicht nur frühzeitig Senioren im Umgang mit dem Internet fitter als in Deutschland, sondern dort gibt es gut organisierte Interessensverbände und erstaunlich lebendige Enklaven, die die plattdeutsche Kultur ihrer alten Heimat pflegen. Und es gibt dort nicht zuletzt jede Menge an Germanistik-Instituten mit dem Spezialgebiet "Low-Saxon".

Die daraufhin folgende Erzählung De Mohls gilt als das Hauptwerk von Heinrich. Kein Verlag mochte sich zunächst darauf einlassen, eine Erzählung eines unbekannten Autoren mit dem Umfang von 590 Seiten zu produzieren. Typische Plattdeutsch-Leser waren, so war es den Antwortschreiben der Verlage zu entnehmen, nicht an einem derart ambitionierten Buch interessiert. Vermutlich kam bei den Verlagen der Gedanke hinzu, dass man Heinrich Ohm für schon zu alt befand und in ihm keinen Autoren sah, den aufzubauen und in den Folgejahren zu investieren lohnte. Sie rechneten wohl nicht mit seiner Produktivität, sie konnten nicht wissen, dass Heinrich schon viele Geschichten auf der Festplatte gespeichert hatte. Parallel zu einer kleinen 50er Auflage von "De Mohl", die wir in einem Copyshop unter tätiger Hilfe seiner damaligen Freundin Gerda Krawcik vervielfältigten, habe ich diese Erzählung 1999 im Internet zugänglich gemacht. Man konnte den Text einige Jahre lang ausdruckfreundlich im pdf-Format von meiner Webseite herunterladen. Mir lag einfach daran, dass diese historisch und soziologisch instruktive Erzählung, die in spannender Weise nahe am Alltag vom Leben zwischen den Jahren 1762 und 1968 auf dem

Mittelrücken Schleswig-Holsteins erzählt, möglichst viel gelesen wurde. Und die Geschichte wurde viele gelesen. Es trafen überwiegend geradezu euphorische Reaktionen aus den USA ein. Dort waren nicht nur frühzeitig Senioren im Umgang mit dem Internet fitter als in Deutschland, sondern dort gibt es gut organisierte Interessensverbände und erstaunlich lebendige Enklaven, die die plattdeutsche Kultur ihrer alten Heimat pflegen. Und es gibt dort nicht zuletzt jede Menge an Germanistik-Instituten mit dem Spezialgebiet "Low-Saxon".

Von dieser ersten Version De Mohls gibt es eine

"De Mohls" dümpelte so vor sich hin. Dann hatte sich, so im Frühjahr 2005, Dr. Annemarie Jensen des Lektorats von "De Mohls" angenommen. Dies geschah im Zusammenspiel mit Jan Graf, der als Journalist arbeitend, sich daran interessiert zeigte, diese von Frau Jensen lektorierte Erzählung in seinem neu gegründeten Plaggenhauer Verlag herauszubringen. Heinrich schlug in die Vorschläge von Jan Graf ein, De Mohls wurde bei Plaggenhauer publiziert.

De Mohls wurde ein Erfolg. Die publikumswirksamsten Rezensionen zu De Mohls erschienen in der Landeszeitung (Ausgabe vom 27.4.2006, Seite 18) und den Kieler Nachrichten (Ausgabe vom 8.4.2006, Seite 18), und sie fielen allesamt gut aus. Man zeigte sich einig im Urteil, dass sich dieses Buch sehr spannend läse. Aus meiner Sicht ist vor allem bedeutsam, dass diese Erzählung als Thema eine Lücke schliesst, die bis dahin von den städtisch ausgerichteten deutschen Familiengeschichten, wie den Buddenbrooks und Tadellöser & Wolff, thematisch offengeblieben war.

Im Jahr 2000 folgten weitere Broschüren, die allesamt im Ohm-Verlag herausgegeben wurden. Bei De Skatrunde handelt es sich um einen zeitgenössischen Kriminalroman, die als selbstgebundene Broschüre im kleinen Rahmen publiziert wurde. Ein Mann wird mit einem Bolzenschussgerät, mit dem Schlachter Tiere töten, umgebracht. Die Ermittlungen der Polizei bringen zutage, dass viele Menschen Motive hatten, diesen Mann zu hassen.

Im Jahr 2000 folgten weitere Broschüren, die allesamt im Ohm-Verlag herausgegeben wurden. Bei De Skatrunde handelt es sich um einen zeitgenössischen Kriminalroman, die als selbstgebundene Broschüre im kleinen Rahmen publiziert wurde. Ein Mann wird mit einem Bolzenschussgerät, mit dem Schlachter Tiere töten, umgebracht. Die Ermittlungen der Polizei bringen zutage, dass viele Menschen Motive hatten, diesen Mann zu hassen.

Heinrich und ich überlegten häufig, dass man eigentlich Hörbücher aus seinen Geschichten machen sollte. Hörbücher lagen nicht nur im Trend, sondern die Zahl derjenigen Menschen, die Plattdeutsch lesen können und wollen, wird absehbar weiter abnehmen. Sie bevorzugten es sicher, wenn man Ihnen die Texte vorläse. Gesagt, getan. Heinrich suchte drei Erzählungen für Aufnahmen heraus. Am 27. Juli und 6. August 2003 trafen Arthur Meyer und Inge Rieck, beide Mitglieder der Niederdeutschen Bühne Rendsburg, bei Heinrich ein, um Erzählungen aufzunehmen. Diese Aufnahmen können nachfolgend angehört werden.

Heinrich und ich überlegten häufig, dass man eigentlich Hörbücher aus seinen Geschichten machen sollte. Hörbücher lagen nicht nur im Trend, sondern die Zahl derjenigen Menschen, die Plattdeutsch lesen können und wollen, wird absehbar weiter abnehmen. Sie bevorzugten es sicher, wenn man Ihnen die Texte vorläse. Gesagt, getan. Heinrich suchte drei Erzählungen für Aufnahmen heraus. Am 27. Juli und 6. August 2003 trafen Arthur Meyer und Inge Rieck, beide Mitglieder der Niederdeutschen Bühne Rendsburg, bei Heinrich ein, um Erzählungen aufzunehmen. Diese Aufnahmen können nachfolgend angehört werden.

Autor: Heinrich Ohm

Sprecher: Arthur Meyer, Mitglied der "Gheestbühne Viöl" sowie der "Niederdeutschen Bühne Rendsburg".

Idiom: regional nicht festzulegen

(Download, mp3, 3,92MB)

Autor: Heinrich Ohm

Sprecherin: Inge Rieck, Mitglied der "Niederdeutschen Bühne Rendsburg".

Idiom: Zentral-Schleswig-Holsteinisches Platt mit Dithmarschener Einschlag

(Download, mp3, 4MB)

Autor: Heinrich Ohm

Sprecher: Heinrich Ohm

Idiom: Zentral-Schleswig-Holsteinisches Platt (Rendsburg)

(Download, mp3, 4.75MB)

2006 folgte eine Broschüre mit einer Sammlung kurzer Erzählungen unter dem Titel Wat ik di al ümmer maal vertellen wull. Diese Sammlung, die wieder im Ohm-Verlag erschien, enthält unter anderem die drei oben aufgelisteten Geschichten der Audio-Dateien.

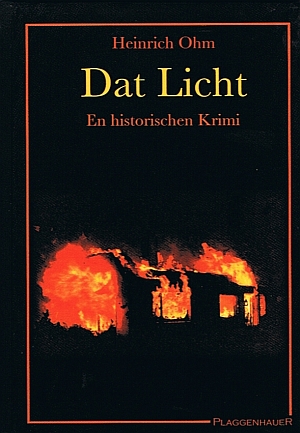

2006 war auch das Jahr der Veröffentlichung der wiederum historischen Kriminalgeschichte Dat Licht im Plaggenhauer-Verlag, die in der Zeit zwischen 1890 und 1928 spielt. Dies ist die Zeit großer gesellschaftlicher Umwälzungen und Krisen. Wieder wird am Beispiel von Weltkrieg und Inflation veranschaulicht, wie gesellschaftliche Umwälzungen und Katastrophen bis in die Familien eines kleinen, abgeschiedenen Dorfes hineinreichten.

Mit Dat sünd doch Juden erschien 2007 dann Heinrichs letzte Erzählung,

im Plaggenhauer-Verlag. Diese Geschichte basiert auf einer wahren Begebenheit einer Hamburger Familie, in der der Vater, ein hochdekorierter Frontsoldat des 1. Weltkrieges, seine jüdischen Wurzeln kappt und seinen zunächst ahnungslosen Söhnen unter den Nazis mit gefälschten Ariernachweisen den Eintritt in die Wehrmacht ermöglicht.

im Plaggenhauer-Verlag. Diese Geschichte basiert auf einer wahren Begebenheit einer Hamburger Familie, in der der Vater, ein hochdekorierter Frontsoldat des 1. Weltkrieges, seine jüdischen Wurzeln kappt und seinen zunächst ahnungslosen Söhnen unter den Nazis mit gefälschten Ariernachweisen den Eintritt in die Wehrmacht ermöglicht.

Leider wurden die Texte bei "Dat sünd doch Juden" und bei "Dat Licht" handwerklich ganz ungenügend schlecht gesetzt. Plattdeutsch ist eine Sprechsprache, ein Plattdeutschtext sollte so umstandslos wie möglich seine geschriebene Gestalt

verlieren und sich allein im inwändigen Lesesprechen auskristallisieren. Dies erreicht man mit Textsatz, indem das Lesen so leicht wie möglich gemacht wird, große Schrift, wenige Worte in einer Zeile und vor allem: Die Abstände der Buchstaben so gleichmäßig wie möglich auszurichten. Das geht auf Kosten eines rechtsbündigen Randes, der muss kann dann nun flatterig bleiben. Es geht nicht um hübsch, es geht um Immersion. Ausgerechnet diese beiden letzten Bücher von Heinrich, die äußerlich zunächst wertig erscheinen, werden dieser einzigen Anforderung, die der Textsatz bei einer plattdeutschen Geschichte zu erfüllen hat, nicht gerecht. Der Verlag hat diese Überlegungen, die bei De Mohls noch berücksichtigt wurden, nicht mehr respektiert. Heinrich waren theoretische Überlegungen dieser Art zu dem Zeitpunkt nicht mehr sonderlich wichtig, er hatte auch nicht mehr die Kraft für Auseinandersetzungen, so dass Plaggenhauer diese Bücher typografisch vermurkst einfach auf den Markt warf.

verlieren und sich allein im inwändigen Lesesprechen auskristallisieren. Dies erreicht man mit Textsatz, indem das Lesen so leicht wie möglich gemacht wird, große Schrift, wenige Worte in einer Zeile und vor allem: Die Abstände der Buchstaben so gleichmäßig wie möglich auszurichten. Das geht auf Kosten eines rechtsbündigen Randes, der muss kann dann nun flatterig bleiben. Es geht nicht um hübsch, es geht um Immersion. Ausgerechnet diese beiden letzten Bücher von Heinrich, die äußerlich zunächst wertig erscheinen, werden dieser einzigen Anforderung, die der Textsatz bei einer plattdeutschen Geschichte zu erfüllen hat, nicht gerecht. Der Verlag hat diese Überlegungen, die bei De Mohls noch berücksichtigt wurden, nicht mehr respektiert. Heinrich waren theoretische Überlegungen dieser Art zu dem Zeitpunkt nicht mehr sonderlich wichtig, er hatte auch nicht mehr die Kraft für Auseinandersetzungen, so dass Plaggenhauer diese Bücher typografisch vermurkst einfach auf den Markt warf.

In den verbliebenen vier Jahren bis zu seinem Tod hat Heinrich dann vor allem noch an seiner Biographie geschrieben sowie sporadisch seine bis dahin unveröffentlichten Geschichten und Erzählungen durchkorrigiert.

Publizierte Texte

- 1991: Sophienhamm - ein Kolonistendorf, 315 Seiten.

- 1993: Schnacks ut Schleswig-Holsteen, Sophienhamm, Ohm-Verlag, ISBN 3-929641-00-3, 70 Seiten, ISBN 3-929641-00-3.

- 1995: Handwarksarbeit; in: NDR (Hrsg.), 1995: Bi de Arbeit, Hamburg, Quickborn-Verlag, S. 21-26, ISBN 3-87651-186-0.

- 1995: De Humannsche Röck, Hamburg, Quickborn-Verlag, 152 Seiten, ISBN 3-87651-188-7.

- 1999: De Mohls, Sophienhamm, Ohm-Verlag590 Seiten, ISBN3-929641-04-6.

- 2000: De Skatrunde- Krimi op Platt, Sophienhamm, Ohm-Verlag, 89 Seiten, ISBN 3-929641-05-4.

- 2000: Wat ik di al ümmer maal vertellen wull, Sophienhamm, Ohm-Verlag, 89 Seiten, 3-929641-07-0.

- 2006: De Mohls - En plattdüütschen Familienroman, Plaggenhauer, 380 Seiten, ISBN 3-937949-04-6.

- 2006: Dat Licht, Plaggenhauer, 142 Seiten, ISBN 3-937949-05-4.

- 2007: Dat sünd doch Juden, Plaggenhauer, 81 Seiten, ISBN-13: 978-3-937949-07-9.

Bislang unveröffentlichte Texte

Överspöönschen Kraam

Ein Indikator für die große Fabulierlust von Heinrich zeigt sich in dem unveröffentlicht gebliebenen aber fertiggestellten Band Överspöönschen Kraam. Sie enthält zwei fantastische Geschichten. In "Dat Märken vun de niege Schöpfung" erzäht Heinrich eine neue Schöpfungsgeschichte. Der Teufel, genannt Urian, reisst das Ruder an sich, weil Gott für einen 2. Versuch der Schöpfung nichts Besseres einfiel als vorzuschlagen, eine Jesa an den Start runterzuschicken in der Hoffnung, dass ja wohl niemand es wage, eine junge Frau ans Kreuz zu nageln. Nein, aus Sicht des Teufels hatte Gott seine Chance mit der Menschheit gehabt und sie offenbar nicht zu nutzen gewusst. Nun musste für den 2. Versuch mit mehr Intelligenz und Eleganz, für die der Teufel steht, als bislang vorgegangen werden.

(Download des Textes (pdf-Format))

Utwannern

Bislang unveröffentlicht blieb auch die kurze Erzählung "Utwannern" aus dem Jahre 1995. Ich habe die als verschollen geglaubte Aufnahme, in der Heinrich den Text vorliest, erst 2021 wiedergefunden.

(Text und Audioaufnahme)

HINWEIS

Die Weitergabe von Texten bzw. Dateien, die von dieser Seite heruntergeladen wurden, ist allein unter der Bedingung erlaubt, dass keinerlei Veränderungen, die den Inhalt dieser Dateien betreffen, vorgenommen werden und ein Verweis auf diese Quelle hier erfolgt. Außerdem dürfen dabei keine kommerziellen Interessen verfolgt werden.