*

Wie entsteht aus einer Tonfolge eine Melodie?

Version 2.5 - 22. September 2006

Martin Rost

http://www.maroki.de/music/mr_melo.html

Kontakt: martinDLT.rost@marokiDLT.de (entferne/delete DLT)

Der Deal

In der Eingangsszene des Theaterstücks "Amadeus" von Peter Shaffer begrüßt der Wiener Hofkapellmeister Salieri den jungen Mozart mit einem von Salieri komponierten Ständchen. Mozart bedankt sich artig für den freundlichen Empfang, drückt sich dann, weitaus weniger artig, an Salieri vorbei an das Spinett und spielt das Motiv Salieris leicht belustigt auf Anhieb perfekt nach. Den Schluß allerdings löst er um einen Halbton versetzt auf. Das Lied gewinnt dadurch klar an Schlüssigkeit, Salieri applaudiert scheinbar amüsiert. Und wird zu Mozarts Todfeind.

Nach dieser Szene fragte ich mich, woran es eigentlich liegt, dass man in einem Fall kaum mehr als eine bloße Aneinanderreihung einzelner Töne und in einem anderen Fall eine wohlgeformte Melodie hört? Und das, obwohl sich beide Tonfolgen möglicherweise in nur einem einzigen Ton unterscheiden? Was unterscheidet eine beliebige Tonfolge von einer Melodie? Wie kommt die Qualität in eine Tonfolge hinein?

Bevor Sie nun weiterlesen... setzen Sie bitte einen Link auf diese Seite oder speichern Sie diesen Text ab und überlegen Sie sich bitte selbständig eine Antwort auf die Frage, wie eine Melodie entsteht. Entwickeln Sie eine Vorstellung... stellen Sie bestimmte Erwartungen an diesen Text, damit Sie die Qualität meiner Antworten prüfen können. Vielleicht machen Sie sich in den nächsten Tagen sogar ein paar kurze Notizen dazu?

Eine Antwort auf die Frage zu finden, wie aus einer Folge an Tönen eine Melodie wird, ist insbesondere für Musiker nützlich, wenn Melodien zu erfinden oder zu beurteilen sind. Zwar lassen sich Einfälle nicht erzwingen, sie liegen als Einfälle logisch immer außerhalb des Planbaren, wohl aber verbessert musiktheoretisches Wissen die Chance, die Versuche beim Improvisieren als besser oder schlechter zu bewerten, um sie dann zielgerichteter auszuarbeiten.

Nun aber wirklich nicht mehr weiter lesen. Nein, meine liebe Leserin oder mein lieber Leser, ich möchte darauf bestehen, dass Sie Ihr Lesen erst einmal unterbrechen, damit Sie selbständig nach einer Antwort auf die Frage suchen, wodurch sich eine bloße Tonfolge von einer wohlgeformten Melodie unterscheidet. Um so überzeugender wird die Antwort sein.

Sollten Sie jetzt doch weiter lesen, ich würde mich vermutlich ebensowenig wie Sie durch eine derart autoritäre Aufforderung vom Weiterlesen abhalten lassen, dann lesen Sie den Text anschließend bitte noch ein zweites Mal. Wenn Sie ihn ein zweites Mal lesen, verfügen Sie bereits über eine erste Antwort, die sie durch nochmaliges Lesen überprüfen können. Ein zweites Mal Lesen ist bitte der Deal, den Sie mit mir virtuell abschließen dafür, dass Sie den Text nun doch weiterlesen.

Was versteht man unter einer Melodie?

Zum Einstieg möchte ich eine allgemeine Beschreibung dessen geben, was unter einer Melodie verstanden werden kann.

Eine Melodie lässt sich in einer ersten Annäherung als eine Folge von Tönen beschreiben, die in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen. Eine Tonfolge wird dann zur Melodie, wenn die Tonfolge für den Zuhörer eine stimmige Form aufweist. (Bitte glauben Sie mir: Sie werden sehen, dass durch das zweite Mal Lesen diese vielleicht jetzt noch ärgerlich belanglos erscheinende Bestimmung nicht belanglos bleiben wird.)

Der zunächst wichtigste Bestandteil dieser Beschreibung ist das bestimmte Verhältnis zwischen den Tönen. Wollte man die Verhältnisse zwischen den Tönen erforschen, würde man sich die Sache dadurch einfach machen, indem man zunächst immer nur zwei aufeinanderfolgende Töne aus einer Melodie herausnähme und den Unterschied notierte. Überblickte man dann die Liste der Unterschiede zwischen den Tönen und gruppierte sie, so stellt man nur erstaunlich wenige Typen an Unterschieden zwischen zwei Tönen fest. Diese Typen sind schnell aufgezählt:

Zum einen können zwei aufeinanderfolgende Töne in unterschiedlicher Tonhöhe klingen. Dieser Unterschied wird als Intervall bezeichnet. Die Töne können zum zweiten unterschiedlich lang klingen oder Platz für Pausen lassen oder betont sein. Dies gehört zum Thema Rhythmus. Ferner können aufeinanderfolgende Töne unterschiedlich laut klingen, was als Dynamik bezeichnet wird. Und die Töne einer Melodie können sich viertens im Klang unterscheiden. Das wär's schon. Neben diesen vier Typen an Tonunterschieden im Nacheinander-Erklingenlassen gibt es einen weiteren Unterschied, der den Zusammenklang der Töne betrifft: Wenn einzelne Töne nacheinander erklingen, spricht man von einer Melodie, wenn einzelne Töne (oder Tongruppen) zusammen klingen, dann wird das als Harmonie bezeichnen. (Zur Einführung in die Melodie-/Harmonielehre: Haunschild 1994, in die Rhythmik: Marron 1991.) Nachfolgend will ich mich auf den Eindruck des Zustandekommens einer Melodie konzentrieren.

Führte man den Vergleich von jeweils immer zwei Tönen wie oben angenommen durch, dann zeigt sich, dass es vor allem die Unterschiede zwischen den Tonhöhen, und nicht die Töne selber es sind, die eine Melodie als eine Melodie wahrnehmbar werden lassen. Wenn man sich um Präzision bemühte, ließe sich sagen: Eine Melodie besteht aus Unterschieden, die von Tönen markiert werden. Dass es die Tonunterschiede und nicht die Töne selber sind, mit denen eine Melodie entsteht, zeigt sich zum Beispiel daran, dass es weitgehend gleichgültig ist, mit welchen melodiefähigen Instrumenten (melodieunfähig wäre z.B. eine Triangel, im Unterschied zur Stimme, Gitarre, Trompete, Violine, zum Klavier usw.. eben genau deshalb, weil mittels einer Triangel keine unterschiedlichen Tonhöhen zu spielen sind.) und in welcher Tonart und mit welcher Geschwindigkeit oder Lautstärke die Töne einer Melodie gespielt werden. Die Melodie bleibt trotz verschiedener Klänge und Taktzeiten wiedererkennbar, solange nur die Unterschiede zwischen den Tonhöhen beibehalten werden und deren Abfolge innerhalb des menschlichen Wahrnehmungsbereichs bleibt. Vor diesem Verstädnis bilden Töne ein Medium, in dem sich Tonunterschiede zu Melodien ausformen. Die Tonunterschiede bilden dann, zusammen mit Dynamik-, Rhythmus- und Klangunterschieden, die Formen tonaler Ereignisse aus, die sich insgesamt als Musik bezeichnen lassen.

Diese vielen aufeinander bezogenen Begriffe mögen zunächst etwas verwirren. Aber es lohnt, sie einmal auf diese Weise sortierend zusammenzustellen. So zeigt sich doch, dass es so viele Aspekte nicht sind, auf die sich unsere Aufmerksamkeit beim Hören von Musik richtet. Aber noch ist die Frage nicht beantwortet, wie die Wohlgeformtheit einer Melodie in eine Folge von Tönen "hineinkommt".

Zunächst ist festzustellen, dass eine Tonfolge eine objektive Seite hat. Das soll nun keine erkenntnistheoretischen Skrupel provozieren, sondern einfach nur heißen: Ein Musiker läßt eine Tonfolge tatsächlich erklingen. Insofern kann man wohl sagen: Es gibt Tonfolgen. Die Bewertung einer Tonfolge als "Melodie", gar als eine "wohlgeformte", geschieht dabei im Bewußtsein des Musikers bzw. des Zuhörers. Die Melodie ist hiernach die subjektive Zutat zur objektiv erklingenden Tonfolge. Haben wir damit die Antwort? Ja, zu einem Teil. Allerdings befriedigt sie nicht, weil sie der Frage eigentlich nur eine andere Form gibt, nämlich: Wie nimmt das Bewußtsein die Bewertung einer Tonfolge als Melodie vor? Meine nunmehr gut vorbereitete These, die die den Kristallisationskeim der gesamten Argumentation dieses Textes enthält, lautet wie folgt: Das Bewußtsein des Zuhörers bildet anhand eines soeben gehörten tonalen Ereignisses bestimmte Erwartungen an das nächstfolgende tonale Ereignis aus. Sobald ein Ton gehört und erkannt wird, werden sofort unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten für die möglichen Nachfolgetöne errechnet. Solange Erwartungen vom gegenwärtigen Ton ausgehend an den nächstfolgenden Ton hinreichend erfüllt werden, und sich sofort wieder neue Erwartungen aufgrund des bereits Gehörten ausbilden, solange ist das Bewußtsein bereit, eine Tonfolge als nicht-beliebige, sondern als abgrenzbare Gestaltform wahrzunehmen.

Eine These als Antwort, die sich wieder der Frage stellen muss: Ist damit eine Antwort auf die Ausgangsfrage gefunden? Schließlich drängt sich, folgt man dieser Theorie, die Frage auf, wie denn das Bewusstsein (oder gar das neuronale System?) diese Wahrscheinlichkeiten für Nachfolgetöne errechnet. Ich denke, man muss das theoretische Auflösungsniveau an dieser Stelle zunächst einmal nicht höher treiben, weil es schon auf diesem noch recht groben Niveau der Granularität bereits eine Menge zu beobachten gibt.

Darüberhinaus sei angemerkt, dass hier trotz der Verwendung des Begriffs "Gestalt" weniger eine Traditionslinie zur Gestaltpsychologie gezogen werden soll als vielmehr zur Formenlogik George Spencer-Browns. Einerseits. Andererseits befindet sich diese These im Kontext des "Framings" der Kognitionspsychologie: Mit dem Aufruf von manchmal nur zwei Tönen nacheinander ist der Frame gesetzt, in dem weitere Töne erwartbar bleiben.

Es kommt nicht jeder beliebige Nachfolgeton infrage, sondern nur eine kleine Auswahl der mathematisch möglichen..., und wenn man die Melodie bereits erkannt hat, kann es sogar nur ein einziger sein. Insofern ließe sich behaupten, dass die Wahrnehmung einer wohlgeformten Melodie von dem Grad des Managements von Erwartungserfüllungen/ Erwartungsenttäuschungen abhängt, die der Zuhörer beim Hören an eine Tonfolge - bzw. allgemeiner formuliert: an ein Klangereignis insgesamt - stellt. Diese auf Klänge gerichtete Fähigkeit zum Erwartungs-Management ließe sich als musikalische Kompetenz bezeichnen.

Wenn Ihnen bis zu dieser Stelle keine eigene Antwort auf das Rätsel der "Wahrnehmung einer Melodie" eingefallen sein sollte, dann lesen Sie bitte nicht weiter, sondern überlegen sich bitte vor dem Weiterlesen einige Folgerungen aus der Kernthese: Von jedem aktuell gehörten Ton, den man mit dem Hören schon wieder vergessen muss, richtet man sofort Erwartungen an ein bestimmtes Spektrum weiterer infragekommenden Töne.

Verstehen Sie jetzt den Grund für mein penetrantes Insistieren: Bilden Sie bitte genauer formulierte Erwartungen an die Beobachtungen und Argumente dieses Textes.! Denn andernfalls verstehen Sie die Melodie des Textes nicht.

Erwartungen an Musik

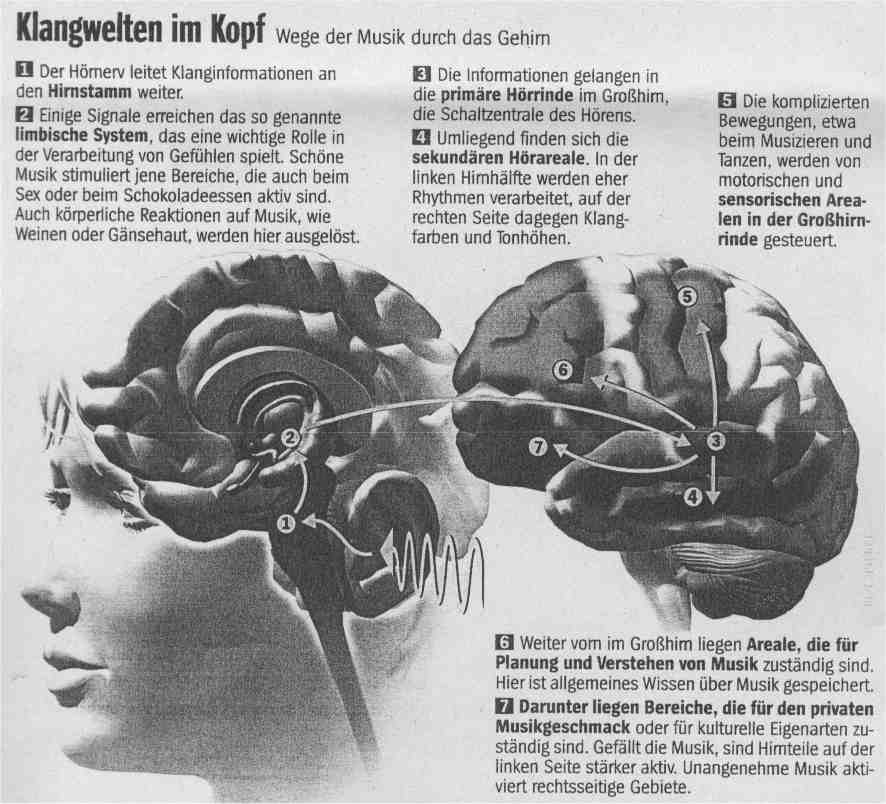

Musik löst in der Regel Empfindungen aus (vgl. Schönberger 2003). Und zwar deshalb, weil sie Wirkungen auf Regionen des limbischen System ausübt, die auch beim Essen, Sex oder Drogenkonsum aktiv werden. Dies veranschaulicht die nachfolgende Grafik (aus: Der Spiegel 2003/ 31: 135):

Die nachfolgenden Überlegungen bewegen sich vorwiegend auf der Ebene des Bewusstseins und weniger auf der der "elektrischen Klicksprache" der Neuronen und den verschiedenen Regionen des Hirns. Insofern geht es mir zunächst nicht darum zu ergründen, welche möglicherweise biochemisch codierten Empfindungen Musik bei Menschen auszulösen vermag.

Gemäß der bislang aufgestellten These sind die Erwartungen an das nächste klangliche Ereignis beim Hören einer Tonfolge insofern nicht beliebig, weil sich die Fokussierung der Erwartungen auf die vier eingangs genannten Eigenschaften (Tonhöhe, Dauer bzw. Rhythmus, Lautstärke, Klang) richten, unter denen die Schlüssigkeit des nächst folgendenden Tones beobachtet werden kann. Zumeist werden dabei drei Eigenschaften konstant gehalten und nur in einer eine Variation gewagt. Erfüllte ein Klangereignis keinerlei Erwartungen im Hinblick auf diese aufgeführten Eigenschaften, spräche man anstatt von Klang oder Musik von Geräusch oder Krach.

Die Erwartungen an den nächst folgenden Ton sind selbst bei einer unbekannten Tonfolge nie ganz unbestimmt noch festgelegt, sondern kontingent. (Die These von den kontingenten Erwartungen an den nächsten Ton (bzw: an das nächste Klangereignis), die sich anhand des soeben gehörten Tons ausbilden, basiert auf einigen soziologischen, psychologischen und informationstheoretischen Theoremen, auf die ich hier nicht weiter eingehen und es mit Hinweisen auf die Literatur bewenden lasse (vgl. Moles 1958, Luhmann 1984 und Bruhn 1996).) Mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit darf man die Fortsetzung der Tonfolge aufgrund der bislang gehörten Töne erwarten.

Ein bestimmter Musikstil ist dadurch gekennzeichnet, dass bestimmte Intervalle wahrscheinlicher sind als in anderen Musikstilen. Kinderlieder und kommerzielle Volksmusik enthalten beispielsweise nur wenige unterschiedliche Intervalle, die zudem als harmonisch bezeichnet werden. Im Jazz oder in Avantgardemusik, die ich jetzt hier nicht näher bestimmen möchte, besteht ein ungleich größeres Set an stilistisch erlaubten und allseits erwartbaren tonalen Unterschieden. Wenn man einen Unterschied zwischen guter und schlechter Musik treffen möchte, dann ließe sich von guter Musik sprechen, wenn sie für unwahrscheinliche klangliche Anschlüsse innerhalb eines musikalischen Stils - man denke bei Stil an Symphonik, Kammermusik, 12-Tonmusik, Jazz, Rock- und Popmusik, Schlager, Avantgarde... -, eine den Zuhörer überzeugende Form findet. Statt von Stil ließe sich auch von einer Programmatik sprechen: Ein musikalischer Stil schränkt die Auswahl der infragekommenden Nachfolgetöne ein... und er möglicht dadurch ganz neue, sozusagen subtile Variationen.

Musiktechnischer ausgedrückt: Bei einem Popsong einer alltäglichen Radiosendung könnte man zum Beispiel als wahrscheinlichste Fortsetzung einer Tonfolge einen Ton von der Dauer einer Viertelnote in einem Tonhöhenabstand einer reinen Quint annehmen, der vom gleichen Instrument mit geringen Dynamikschwankungen pianissimo gespielt wird. Man ist aber nicht sonderlich überrascht, wenn stattdessen eine punktierte Achtel in einem Terzintervall, selbstverständlich (?) vom gleichen Instrument gespielt, erklingt. Ja, es bedarf sogar geringer "Erwartungsenttäuschungen", um einer Melodie bereitwillig und mit Interesse zu folgen. Würden sämtliche Erwartungen einfach erfüllt, könnte man sich kaum mehr motivieren, den Verlauf der Tonfolge länger wahrnehmen zu wollen. Interessante, zum aufmerksamen Zuhören motivierende Musik zeichnet sich insofern durch ein gutes Mischungsverhältnis von Redundanz und Originalität, von Bekanntem und Unbekanntem aus (vgl. dazu die Berechnungen von Moles 1958).

Die mehr oder auch minder zielgenau gerichteten Erwartungen an den jeweils nächsten Ton einer Tonfolge werden zunehmend bestimmter, je mehr Töne einer Tonfolge man bereits wahrgenommen hat und zu erinnern vermag. Jeder weitere Ton engt die Auswahl der nachfolgenden Töne ein - oder auch nicht. Permanente Erwartungsenttäuschungen lassen das Interesse kollabieren, weil kein Zustandekommen einer Melodie mehr erwartet werden kann. Weiß man, um welchen Musikstil es sich handelt, dem man sich gerade aussetzt, vermag man die eigenen Erwartungen, auch bei einem unbekannten Song, zunehmend genauer auszurichten und übergreifender zu aggregieren. Oder man erwartet mit Bestimmtheit, dass ein unvorhersehbares Klangereignis folgen wird. Hört man den ersten Ton einer Tonfolge, sind die Erwartungen noch weitgehend unbestimmt, sofern der Klang dieses ersten Tones allein nicht schon hinreichend charakteristisch ist. (Der Ehrgeiz vieler Musiker besteht darin, einen derart charakteristischen Sound auszubilden, dass sie von einem leidlich Eingeweihten mit dem ersten Ton erkannt werden können.) Viele Melodien lassen sich spätestens nach drei Tönen, auch abhängig von charakteristischen Klangfarben, erkennen und bilden auf diese Weise eng begrenzte Erwartungen an die Nachfolgetöne aus, so dass man laut mitzusingen in der Lage ist. Und genau mit diesem Effekt kann man als ambitionierter Musiker bzw. Komponist, der seine Zuhörer nicht langweilen möchte, dann spielen: Indem er eine Tonfolge genau nicht in dem Sinne fortsetzt, wie es allseits von den Zuhörern erwartet würde, und dabei trotzdem nicht bloß Erwartungen enttäuscht. Er sucht und findet möglicherweise eine überzeugende, zuvor noch nie gehörte Alternativform. An diesem Punkt beginnt dann die Kunst in der Musik, wie sie beispielsweise ein Pierre Boulez oder John Cage oder Nikolaus Harnoncourt zu Gehör bringen. Doch das ist ein weites Feld, das ich lieber schnell wieder verlasse.

Physiologische Grenzen der Wahrnehmung

Die physiologischen Grenzen, innerhalb derer sich der Eindruck einer Melodie einstellen kann, lassen sich klar angeben:

Die Tonhöhe eines Folgetones muss sich innerhalb einer bestimmten Auswahl an Intervallen, also zumindest innerhalb des vom Menschen wahrnehmbaren Frequenzspektrums (zwischen etwa 80 und 15000 Hz) bewegen, damit sich für den Hörer ein akustischer Eindruck entfalten kann. Bei der Tonunterscheidung kommt ein physiologisch interessanter Filtermechanismus zum Einsatz: Tiefe Töne wandern tief in die Hörschnecke des Innenohres hinein und werden dort in Nervenimpulse umgewandelt, hohe Töne dagegen schon am Eingang des Innenohres abgefangen. Werden durch nah beieinander liegende Frequenzen auch nah nebeneinander liegende Nervenzellen aktiviert, geht gleichsam die Trennschärfe zwischen den Tönen verloren. Mit diesem mechanischen Filter der unterschiedlichen Lokalisation gelingt es, Töne im Abstand eines Zehntel eines Halbtonschritts zu unterscheiden. Überlagern sich Impulse zu nah beieinander liegender Nerven, so nimmt ein untrainiertes Bewusstsein dies als ein unerträgliches Wimmern wahr. Welche Nuancen an Tonhöhenunterschieden als letztlich angenehm, als überraschend und interessant oder als nur störend empfunden werden, ist abhängig von der musikalischen Erwartungskompetenz eines Hörers. Diese Kompetenz wiederum hängt von der musikalischen Umgebung ab, in der ein Hörer aufgewachsen ist. In Indonesien werden Melodien anhand von 7 Tonstufen pro Oktave, im hiesigen System mittels 12 und im indischen Kulturraum mittels 22 Tonschrittunterschieden gebildet. Entsprechend darf man mit unterschiedlichen Erwartungskompetenzen der Menschen rechnen. Die konventionelle westliche Musiktheorie unterteilt Intervalle dessen ungeachtet resolut in konsonante und dissonante Intervalle, wobei die konsonanten Intervalle als eingängig gelten. Nach den hier vorgestellten Überlegungen ist diese Rigerosität unangemessen, Intervalle unumstößlich in eindeutig dissonant spannungsreiche und konsonant spannungsarme einzuteilen. Diese Einteilung macht Sinn nur dann, wenn sie im Hinblick auf bestimmte musikalische Kulturen, Muster bzw. Stile geschieht. Auf diese Einteilung sowie auf den Aspekt der Erwartungskompetenz werde ich gleich noch etwas ausführlicher zu sprechen kommen. Zunächst muss noch die Betrachtung der gerichteten Erwartungswahrscheinlichkeiten systematisch fortgeführt werden.

Auch die Dauer und die Betonung des nächsten Tones im Hinblick auf eine Melodieentwicklung lassen sich mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten aufgrund des bereits Gehörten erwarten. Ganz unbestimmt sind die Erwartungen nur selten, wenn man ein Klangereignis bereits als musikalische Form wahrgenommen hat... und schon mit dem Verstummen des ersten Tons sind die Erwartungen an den nächsten Ton bestimmter geworden. Wenn in sehr kurzer Zeit sehr viele Töne aufeinander folgen - oder wenn umgekehrt ein einzelner Ton nicht mehr aufhört zu klingen - kann sich keine Melodie entfalten. Die Töne als Bestandteile einer Melodie müssen innerhalb eines festumrissenen Zeitfensters entstehen und vergehen. Man muss alte Töne vergessen, um neue Töne wahrnehmen zu können. Ohne dieses Vergessen ist das menschliche Bewußtsein überfordert, zwischen dem alten und dem aktuellen akustischen Ereignis eine sinnvolle Beziehung herzustellen. Man erinnert anhand des aktuellen Tons nicht den vergangenen Ton, sondern stellt stattdessen die Plausibilität der Abfolge fest. Folgt ein Ton zu schnell - innerhalb von 50 Millisekunden oder in einem noch kürzeren Abstand -, verschmelzen zwei Töne zu einem Ton, wie medizinische Wahrnehmungsstudien ergeben haben. Folgt der nächste Ton zu langsam - im Abstand von 2 Sekunden und länger -, dann ist das Bewußtsein des Menschen ebenfalls überfordert, eine Form in einer längerkettigen Tonfolge auszumachen. Das Gedächtnis müßte sich bei zu langen Tönen und Pausen weitgehend allein an sich selbst halten, um sich hinreichend ausdauernd mit attraktiven Eigenreizen zu versorgen.

Aus dieser engen physiologischen Zeitspanne zwischen mindestens 50 Millisekunden und höchstens 2 Sekunden, in der die unterscheidbaren musikalischen Ereignisse abfolgen müssen, entwickeln improvisierende Musiker beim Spielen meist unkalkulierte Strategien, um Zeit für interessante Einfälle zu gewinnen. Routine und Erfahrung beim Musizieren sind deshalb wichtig, weil erst durch die Fähigkeit zum routinierten Abspoolen Zeitpolster für musikalische Variationen angelegt werden können. Aus dieser Sicht ist also nicht die Routine der Feind des Spontanen. Es gilt das Gegenteil: Routine ist die Voraussetzung für Einfälle und überzeugende Improvisationen, die mehr als nur billig gefallen oder ebenso billig provozieren wollen.

Ich habe die Erwartungen an Tonhöhe/ Intervall und Dauer/ Rhythmus und deren physiologischen Bedingungen angesprochen. Man richtet ebenso an die Lautstärke und den Klang des nächsten Tones physiologisch eingrenzbare Erwartungen. In der Regel darf man davon ausgehen, dass es innerhalb einer Melodie zu nur geringen Änderungen der Lautstärke kommt, Lautstärkezu- oder abnahmen müssen gemäßigt und nachvollziehbar erfolgen, andernfalls würde man eher von einem permanten Knallen oder schlagartigem Verstummen sprechen. Zu laute Musikpassagen führen dazu, dass nachfolgende Töne nicht zu hören sind, das Auflösungsniveau beim Verfolgen der Melodie wird schlagartig gröber (dieser Effekt wird bei der verlustbehafteten mpeg3-Kompression ausgenutzt). Beim Klang des zu erwartenden nächsten Tones geht man außerdem typischerweise davon aus, dass eine Melodie nur von einem einzigen Instrument gespielt wird. Es ist ungewöhnlich, wenn die Töne einer Melodie abwechselnd von verschieden klingenden Instrumenten gespielt werden (vgl. Frank Zappa zusammen mit dem Ensemble Modern in dem Stück "Amnerika" auf der CD "Civilisation Face III"). Ungebübte Hörer können in einem solchen Fall spontan keine Melodie erkennen. Ist die Melodie bekannt und lassen sich somit genauer ausgerichtete Erwartungen an Intervalle und Rhythmen stellen, erkennt man sie dagegen auch in diesem Falle leicht.

Spitzt man das bisher zur Wahrnehmung von Tonfolgen Gesagte thesenartig zu, so läßt sich, einen neuen Anlauf nehmend, formulieren, daß sich die Wahrnehmung einer Melodie nicht allein aus der objektiv vorhandenen Musik aufdrängt, sondern dadurch, dass der Hörer bestimmte Erwartungen innerhalb bestimmter musikalischer und physiologischer Grenzen an eine Tonfolge richtet. Ein Hörer saugt Töne nicht in sich passiv auf, sondern er muß aktiv am Generieren seines Eindrucks beteiligt sein, und zwar so sehr, daß sich beim vorgestellten Singen - manchmal als "inneres Singen" mit der "inneren Stimme" bezeichnet - , die Stimmlippen andeutungsweise so bewegen, als würde laut gesungen werden (vgl. Habermann 1986: 135).

Wie sehr das Hören von Musik und das Erkennen von musikalischen Formen dabei von mentaler Aktivität und nicht allein von den objektiven physikalischen Gegebenheiten abhängt, die sich einem Bewußtsein aufdrängen, zeigt sich eindrucksvoll an solchen Hörillusionen wie den virtuellen Tönen oder Selbstrhythmisierungen. Bei einem virtuellen Ton handelt sich um einen als besonders tief wahrgenommen Baßton einer Orgel, der durch zwei tiefe Töne mit einem Quintabstand erzeugt wird (vgl. Parncutt in Bruhn 1995: 670ff). Der als tiefer als jeder Einzelton wahrgenommene (Gesamt-)Ton ist objektiv physikalisch nicht vorhanden, d.h. er ist nicht meßbar. Der "gehörte" Ton ist eine reine Bewußtseinsleistung. Und gibt man Versuchspersonen eine Reihe identischer klanglicher Elemente vor, also Töne von gleicher Höhe, Dauer, Färbung, Lautstärke in einem maschinell erzeugten, exakt gleichen Abstand, dann berichten diese, nach einiger Zeit einen Rhythmus gehört zu haben (vgl. Beck in Bruhn 1995: 460). Ist erst einmal diese Selbstrhythmisierung entstanden, besteht die Tendenz, diesen Rhythmus auch dann beizubehalten, wenn sich der Rhythmus der Tonvorgabe objektiv (man könnte den Organisten befragen oder eine Meßapparatur mitlaufen lassen) geändert hat.

Richard Parncutt stellt deshalb für die Herausbildung musikalischer Erwartungskompetenz die besondere Bedeutung der sozialen Umgebung heraus, wenn er schreibt:

"Die Wahrnehmung von virtuellen Tönen stellt eine Art Konditionierungseffekt dar (...). Die Konditionierung des Gehörs durch die ständige Auseinandersetzung mit alltäglichen und musikalischen Klängen ist weitaus wichtiger für die Musikwahrnehmung als die Physiologie des Gehörs." (Parncutt in Bruhn 1995: 676)

Stimmt das Mischungsverhältnis von bekannten und unbekannten Anteilen tonaler Ereignisse nicht mehr, oder werden, anders formuliert, Erwartungen an eine Tonfolge häufig und stark enttäuscht, bricht die Aufmerksamkeit des Hörers weg. Dies kann für westeuropäische Hörer erfahrungsgemäß dann leicht der Fall sein, wenn ihre von westlicher Musik standardisierten Erwartungen an Tonhöhenverläufe, Harmonien, Rhythmen und Klänge auf arabische oder fernöstliche Musik treffen und sie, im Unterschied zu Menschen dieser anderen Kulturen, für längere Zeit nur vage stimmige Melodieverläufe auszumachen wissen.

Soziale Formen: Tanzen und Singen

Ein Blick in die Musikgeschichte zeigt, dass sich das heutige, interessiert mitverfolgende, stumme Musikzuhören aus einem lauten Mitsingen und Tanzen in einer Gemeinschaft heraus entwickelte.

Lange Zeit bildeten das Singen und Tanzen in einer Gruppe einen engen Zusammenhang. Singen und Tanzen konnte jede/r. Durch das Tanzen beim Feiern und dem Singen beim Arbeiten wurde ein Gleichklang der Vielen zu einer Einheit erzeugt. Diesem Zusammenhang zwischen Singen und Gemeinschaft lässt sich heute bei uns noch in der Kirche - in der auch das falsche tiefe Brummen in der vorderen Sitzbankreihe akzeptiert ist, weil es gar nicht um Musik geht - und bei einigen Popkonzerten nachspüren: Um einen gemeinschaftlichen Gleichklang der vielen unterschiedlichen Menschen zu erzeugen, wird gemeinsam gesungen. Der gute Wille gilt für die Tat. Dass es um die Einheit durch den Gleichklang der Gemüter schlecht bestellt ist, zeigt die Brüchigkeit des Gesangs in den Kirchen oder die Peinlichkeit in den Parteien. Die wenig heimelige Funktion des gemeinsamen Musizierens zeigte sich insbesondere für das Schlachtfeld: Ein getrommelter Rhythmus, bei dem jeder mit muss, war geeignet, um ängstliche Menschen in Soldaten wandelnd auf das tödliche Schlachtfeld zu führen.

Schaut man sich nur grob die verschiedenen Stationen in der Geschichte des Tanzes an (vgl. Sorrel 1985), dann zeigt sich, wie sich zum Gruppentanz, und damit auch zum Gruppengesang, in den letzten Jahrhunderten der Paar- bzw. Einzeltanz hinzugesellte. Grob unterteilt wurde zunächst vornehmlich in großen Gruppen getanzt. Im Mittelalter entstand dann das Menuett, dem folgte der Tanz eines Paares, bspw. in Form des Wiener Walzers innerhalb einer Gruppe von Paartänzern. Heute tanzt man in den Diskotheken locker gebunden oder auch allein für sich, manchmal dient die Bassbox als Tanzpartner. Es haben sich hier die festen Regeln, wie zu tanzen ist, aufgelöst. Trotz der Individualisierung haben Tanz und Gesang als Mechanismen zur Organisation von Gemeinschaften im Kern jedoch nicht an Bedeutung verloren. Man kann ebenso traditionell geregelt tanzen oder sich nach Belieben mit der Musik bewegen. Dass beispielsweise eine Bläsersektion einer Big-Band den Drang verspürt, mit untereinander koordinierten Bewegungen zu spielen, ist nicht zufällig und macht die alte Verbindung von Musik und Tanz augenscheinlich. Auch wenn sich viele Zuhörer gar nicht mehr zur Musik bewegen, so schauen sie doch ausgebildeten Tanzexperten in den Fernsehshows und Theatern zu. Dort singt und bewegt sich eine Entertainerin, die zu einer Zeremonienmeisterin, zu einer Magierin geworden ist, als Expertin für den Ablauf einer Feier, die alle für Momente eint.

So wie es beim Tanzen zur Vereinzelung der Tänzer kam, die durchaus bei Bedarf zeitweise aufgehoben werden kann, so geschah dies auch beim Singen. Aus dem lauten, gleichberechtigten (Mit-)Singen in einer Gruppe wurde das heutige stumme, zuhörende, inwändig aktive, individuelle Beobachten der Aktivitäten von Musikern. Gehörte Musik zur Arbeit und zum Feiern (gerade auch in der Kirche), später dann Bühnenaufführungen sowie, im musikinflationären 20. Jahrhundert, Schallplatten, Rundfunk, Fernsehen, Videos, CDs, mp3-Musikdateien ... Sie haben zum Verstummen der Alltagssänger geführt, weil hier die Trennung zwischen dem Musizierenden, gar mit dem Anspruch eines professionellen Künstlers, und dem zuhörenden Laien unüberwindbar wurde. Dies lässt sich technik- oder kulturpessimistisch als ein Phänomen der Entfremdung interpretieren. Meiner Ansicht nach gilt es dagegen umgekehrt viel eher zu würdigen, dass die Kommunikationsmedien anregen, selbst aktiv Musik zu machen und die Klischees zu brechen, die sie selbst so leicht erfüllbar werden lassen. Die Medien aus aller Welt bringen Unmengen an verschiedenen musikalischen Formen zu Gehör. Mit dem Zugriff auf Computer, Syntheziser und Lehrbücher kann musikalische Phantasie heute ziemlich direkt praktisch werden. Tumber mechanisch-handwerklicher Drill, gepaart etwa mit einer vorteilhaften Lippenformung oder Handphysiognomie, sind keine Voraussetzung mehr, um auf einem hohen Niveau zu musizieren. (Obwohl wiederum in Rechnung zu stellen ist, dass intensive manuelle Beschäftigung wiederum auch zu einem tieferen, "emotionalen" Verständnis für die Musik führen kann.) Musik, die nicht mehr länger religiös oder in Arbeitsvollzüge oder auch in Politik eingebunden ist, ist zum Spielen freigegeben. (Die Tonerzeugung mit Hilfe eines Synthezisers ist zwar trivial bis zur Programmierbarkeit geworden, dafür sind die Ansprüche an die theoretische Ausbildung eines ambitionierten Musikers um so höher. So sollte er, um nur ein ganz kleines Beispiel zu nennen, z.B. wissen, dass das Transponieren um einen Halbtonschritt, das für einen Keyboarder nur zwei Mausklicks am Bildschirm bedeutet, einen Posaunisten vor unüberwindlich Schwierigkeiten stellte - weshalb man bestimmte Passagen eines Stücks traditionell nie von einer Posaune gespielt hören würde. Was natürlich ein Grund mehr sein kann, um des noch nie Gehörten Willen praktisch unspielbare Passagen einem Syntheziser zu überlassen.)

Man kann sich diese Vereinzelung des Tanzens und die Verinnerlichung des Singens bis hin zum stumm gewordenen Zuhören ganz ähnlich dem Verstummen des Sprechens im Lesen vorstellen. Aus dem einst lauten Lesen (und möglicherweise ebenso lauten Selbstgespräch) der Mönche ist ein vollkommen selbstverständliches, inwendiges Sprechen mit sich selbst geworden. Heutzutage lesen nur ABC-Schützen für die kurze Zeit des Lesenlernens in der Grundschule laut vor. Und wer der Musik zuhört, der singt sie nach Außen stumm bleibend inwendig mit.

Mit der Vereinzelung beim Tanzen und Singen (also auch beim Zuhören) einhergehend löste sich auch die Einheit von Tanz und Gesang weitgehend auf. Beide Formen des Ausdrucks haben sich dann separat, entsprechend den eigenen Formmöglichkeiten, entwickelt. Genau deshalb können sie heute auf überraschende Weise in der Popmusik wieder aufeinander bezogen werden. Aber trotz der Separierung gelingt es selbst den Musikern eines klassischen Konzerts meist nicht, diese alte Verbindung gänzlich vergessen zu lassen: Zu sehr wiegen sie oftmals in dynamischen Stellen mit. Man darf vermuten, dass zu dieser sehr unwahrscheinlichen Entwicklung, der Abkoppelung vom Tanz und zur Konzentration der Musik auf sich selber, in vielerlei Hinsichten die christlich-liturgischen Gesänge beitrugen.

Musikkultur

Es sei noch einmal formuliert: Das interessiert-zuhörende Verfolgen eines Melodieverlaufs ist kein bloß passives Aufnehmen von Tönen, sondern ein aktives (wenn auch stummes und von Nichtmusikern selten kalkuliertes) Mitkonstruieren an der Fortsetzung einer Tonfolge. Die Logik einer Melodie, oder anders ausgedrückt: der merkwürdige Zwang, bestimmte Intervalle, Rhythmen, Klänge und Dynamiken zu benutzen und andere dadurch auszublenden und immer unwahrscheinlicher zu machen, wird vom Zuhörer weitgehend in-sich selbst entwickelt. Und gemäß solch innerer Zwänge erzeugt dann auch ein Musiker seine Töne. Es ist unwahrscheinlich, dass sich die Erwartungen von Musikern und Zuhörern bis in Details hinein decken. Es haben sich gesellschaftliche Musikstile entwickelt, die die Erwartungen von Musikern und Zuhörern eingrenzen. In Phasen der Entwicklung persönlicher Erwartungskompetenzen suchen sich Zuhörer solche Musiker bzw. eine solche Musik aus, bei denen ihre Erwartungen erfüllt werden. Zur Erwartungserfüllung gehört, um daran zu erinnern, auch ein bestimmtes Maß an Erwartungsenttäuschung. Derartige Erwartungserwartungen sind somit eindeutig, stabil und konsistent. Ohne dieses parallele Mitkonstruieren an einer Melodie würden sich bei verschiedenen Zuhörern (auch der Musiker hört sich selbst zu) keine unterschiedlichen Erwartungen an die Fortsetzbarkeit einer Tonfolge ausbilden. Der Unterschied zwischen einem konzentrierten Zuhörer und einem Musiker ist dann einzig der, dass der Musiker beim Musizieren nicht stumm bleiben muss, weil er ein Instrument zu handhaben weiß.

Fragt sich nun, wie es zur Ausbildung von musikalischen Erwartungen im Bewußtsein des Zuhörers kommt.

Kulturelle und geschichtliche Vergleiche machen deutlich, dass die Ausbildung musikalischer Erwartungen von der musikalischen Umgebung abhängt, der ein Mensch ausgesetzt ist. Generell darf man wohl sagen, dass Erwartungen sich durch periodisch wiederkehrende Ereignisse ausbilden, spezifisch musikalische Erwartungen durch periodisch wiederkehrende Klangfolgen. Man lernt bereits als Baby (oder um genauer zu sein: schon im Mutterleib, vgl. Bruhn 1995: 268ff) bestimmte Tonfolgen durch permanente Wiederholungen so selbstverständlich wie eine Muttersprache - und hält sie dann für das Selbstverständlichste der Welt.

Und die Welt, insbesondere die der Sprache, ist voll von periodisch wiederkehrenden Klangfolgen. Vielleicht achten Sie einmal bei nächster Gelegenheit darauf, wie Menschen beim Erzählen eine Melodie entwickeln. Achten Sie einmal nicht auf den Inhalt einer Erzählung und konzentrieren Sie sich stattdessen auf das Auf und Ab der Stimme. Sie bemerken dann, daß bspw. allein das Aussprechen eines Vornamens ein festes Melodie- und Rhythmus-Muster, die sogenannte "Prosodie", enthält.

Sprechen Sie einmal langsam, sinnlich und laut den Namen "Katharina" ("Ka-taa-rii-na", "Da-daa-dii-da", "Dab-da-dii-dab", ...) aus. Wiederholen Sie dieses Beispiel einige Male und schnippen Sie lässig werdend mit den Fingern, die rhythmischen Betonungen werden etwas verschoben und asymmetrisiert, die eine Silbe etwas zu lang gehalten, die andere fast verschluckt ... schon swingt es.

Besonders einflußreich sind naheliegenderweise die Klangunterschiede und Rhythmen, denen ein junger Mensch in seiner Familie und deren Radio- und Fernsehenmanagement und später dann im Freundeskreis und deren Umgang mit Musikmedien ausgesetzt ist. Und die Art der Musik, die in diesen Bezugsgruppen gehört wird, ist abhängig vor allen Dingen vom Bildungsniveau und von der Möglichkeit, Musik ungehindert in gewünschter Form zu hören oder ein Instrument (dazu zählt heute insbesondere: einen Computer) zu spielen (vgl. Bruhn 1995: 305ff). Seit der massenhaften Verbreitung von Radio, Fernsehen und PC sind wir permanent von Musik umspült.

Es ist so gesehen problematisch, die auf diese Weise entstandenen Erwartungen an Musik als natürlich oder normal zu bezeichnen, wenn in anderen Teilen der Welt oder auch zu anderen Zeiten bei uns andere Bedingungen vorherrschen. Auch die Einteilung in eingängig harmonisch oder nicht eingängig disharmonisch enthält dann kaum etwas anderes als ein hartnäckig gepflegtes Vorurteil, nach dem sattsam bekannten schlichten Muster: Das Bekannte an diesem Ort zu dieser Zeit ist angenehm und das Unbekannte anderer Orte eben unangenehm. Helmut Rösing schreibt in diesem Zusammenhang:

"Wie ein ungetrübter, nicht eurozentristisch ausgerichteter Blick auf die Musik anderer Ethnien und Kulturen zeigt, gibt es keine natürliche Musik. Weder physikalisch akustische Aspekte (z.B. Analogie von Teiltonreihe und Tonsystem) noch Fragen der Ästhetik (z.B. schön - unschön, lebendig - starr, neu - veraltet (...)) oder Informationsdichte und Strukturierung (...) können als Bewertungsinstanzen des Natürlichen herangezogen werden. Einzige Rahmenbedingung für musikalische Betätigung ist das menschliche Hörfeld (...) Die biologische Disposition zum Musikgebrauch in entscheidenden Phasen des Zusammenlebens ist in allen Gesellschaften dieser Erde (...) in derselben Weise gegeben, doch hat die Fülle unterschiedlicher kultureller Evolutionen diese Disposition jeweils anders genutzt (...)." (Rösing in Bruhn 1995: 75)

Man könnte diese Feststellungen von Rösing bezweifeln und bspw. auch weiterhin hartnäckig der Ansicht sein, dass sich doch irgendwie aus dem objektiv gegebenen Aufbau der Tonverhältnisse der Eindruck der Wohlgeformtheit einer Melodie aufdränge - quasi direkt aus der Physik stammend und unabhängig von den kulturellen Gegebenheiten. Es spricht wenig für diese These von der Unabhängigkeit kultureller Gegebenheiten. Zupft man eine Gitarrensaite an, erklingt deren Grundton. Greift man auf der Hälfte der Gitarrensaite ab und zupft die Saite an, erklingt der doppelt hohe Ton, die Oktave, zum Grundton der Saite. Greift man Eindrittel einer Gitarrensaite ab und zupft das restliche Zweidrittel an, dann erklingt die Quinte zum Grundton. Setzt man die Einteilung der Töne anhand einer Seite auf diese Weise fort, lassen sich Tonbeziehungen mathematisch einfacher Art herstellen. Tatsächlich bestehen auf den üblichen Musikinstrumenten aber keine derart mathemathisch einfachen Tonbeziehungen, die den Eindruck stimmigen Klangs erzeugen. Diese Instrumente sind nicht gemäß der obigen Regel - man spricht von der Naturtonreihe - gestimmt, sondern sie sind wohltemperiert gestimmt. In einer wohltemperierten Stimmung liegen die Töne ein wenig neben einer Naturtonreihenstimmung (vgl. Haunschild 1994: 26f). Wer wollte sagen, welche Stimmung nun die wohlgeformte ist: Die mathematisch einfache oder die instrumenttechnisch offenbar praktikable oder halt diejenige, an die man sich gewöhnt hat? Aus diesem Sachverhalt allein lässt sich meiner Ansicht nach hinreichend begründen, dass sich die standardisierten Erwartungen nicht aus dem systematisch wohlgeformten Klangmaterial quasi von selbst aufdrängen, sondern Erwartungen ein Produkt sozialer Strukturierungen (historisch in Europa erstmalig: wohltemperierte Stimmung) und der Gewöhnung an die darauf abgestimmten Instrumentalklänge sind (vgl. Harnoncourt 2000, der einem die Augen dafür öffnet, wie radikal die musikalischen bzw. tonalen Experimente schon im Barock waren und wie sehr sich unsere Hörgewohnheiten seitdem verändert haben.).

Insofern ist es nicht überflüssig darauf hinzuweisen, daß die heute vorherrschende populäre Musik für ihre Reproduktion die sozialen Gegebenheiten einer Industriegesellschaft benötigt. Man braucht Studios, CD/DVD-Produktionsfirmen, Instrumente, Musikelektronik, Computer und Internet, Printmedien, Rundfunk und Fernsehen, entwickelte Vertriebsnetze oder Musiktauschforen im Internet, eine entwickelte Lehrinfrastruktur und frei zugängliche Bühnen. Für einen aktiven Popmusiker bedeutet dies, dass er in all diesen Gegebenheiten zumindest eine grobe Orientierung besitzen muss, um als Musiker überleben zu können (vgl. Enkmann 1990). Von besonderer Bedeutung für die Entwicklung der Popmusik ist außerdem, dies zeigt die meiner Ansicht nach handwerklich ausgezeichnete, aber doch musikalisch eher konventionell-langweilige Rockmusik der ehemaligen DDR, dass Musiker in unbeschränkt künstlerischer Freiheit ausprobieren und ihre Ergebnisse vorbehaltlos öffentlich darbieten können müssen, um überzeugende musikalische Formen des Optimums von Redundanz und Varietät zu finden. Allerdings: Wenn an Popmusiker zugleich der Anspruch gestellt wird, dass sie sich zusätzlich zur musikalischen Kunst gefälligst auch noch in der Kunst des Hungerns verstehen müssen, dann nützt alle künstlerische Freiheit wenig.

Zum Ende meiner Überlegungen zur Wahrnehmung von Klangereignissen möchte ich noch einmal auf die musikalischen Erwartungen und den Begriff der Erwartungskompetenz zu sprechen kommen.

Ein Zuhörer, dessen musikalischen Erwartungen von kommerzieller Volksmusik erfüllt werden, stellt an die Musik vor allem den Anspruch, in Wohlsein eingepackt zu werden. Er ist kein Gourmet, der unbekannte musikalische Ereignisse jagt. Er wünscht sich so wenig musikalischen Experimente, wie er auch sonst riskante Experimente nicht schätzt. Die Melodien und Harmonien dürfen für ihn deshalb nur einen eng begrenzten Überraschungsanteil enthalten. Für den Produzenten kommerzieller Volksmusik stellt sich damit die paradox anmutende Aufgabe, ein neues Lied zu komponieren, das nicht wirklich neu sein darf. Weshalb das Neue dann oftmals einzig darin besteht, ein altbekanntes Liedschema von einer anderen Stimme vortragen zu lassen. Jeder nicht vollkommen unmusikalische Zuhörer vermag eine Melodie dieses Genres deshalb erfolgreich auch dann mitzusingen, wenn er sie noch nie zuvor gehört hat. Dieser Effekt der nahezu perfekten Erwartungserfüllung ist es, der musikalisch sensibilisierte Hörer langweilt, um nicht zu sagen: quält. Weil musikalisch nichts Neues passiert, nennt er eine solche Musik dann schlecht.

Den spannungsarmen (konsonanten) Melodien entgegengesetzt sind spannungsvolle (dissonante) Tonfolgen, die nicht die traditionell ausgebildeten Erwartungen beim Zuhörer erfüllen. Einen hohen Überraschungsanteil bietet, innerhalb der westlichen Musiktradition bleibend, zum Beispiel die 12-Ton-Musik. Die Auswahl der Töne bzw. Intervalle bemißt sich während der Komposition weitgehend daran, ob der Ton im Rahmen einer vorgegebenen Konstruktionsregel (etwa der, dass kein Ton der Tonleiter öfter vorkommen solle als jeder andere) gewonnen wurde - und nicht (jedenfalls nicht primär), ob der Komponist die Tonfolge allein aus dem Gefühl heraus entspannend oder spannungsaufbauend schön findet. Das Überraschungsmoment kann auch im Freejazz hoch sein. Aber man muss sich gar nicht den fein differenzierten Gefilden der Edelmusik zuwenden, denn viele Musikhörer überrascht schliesslich auch Punk.

Durch eine entsprechende musikalische Umgebung und Ausbildung vermag ein Hörer einen hohen Überraschungsanteil in der Musik auf ein erwartbares Maß zu reduzieren. Er hört nicht nur Musik, er denkt auch ein wenig über sie nach, er beobachtet sie. Das Eingepacktwerden in ein unspezifisches Klangwohlsein wird eher gemieden als gesucht. (Dieser Haltung, dass gute Musik sozusagen immer auch ein bischen wehtun muss, haftet eine aufrührerische Attitude an. Doch der der Musik besonders zugeneigte Sozialphilosoph Adorno attestiert der Musik, dass diese kein den gesellschaftlichen Status Quo überschreitendes Potential mehr innehabe (vgl. Adorno 1975).) Erwartungen richten sich dabei nicht nur an einzelne Töne, so wie ich es der darstellerischen Einfachheit halber bislang unterstellt habe, sondern die Erwartungen richten sich an größeren Einheiten im gesamten Klangmaterial aus. Das wiederum führt dazu, dass erfahrene Musikhörer sich an kleinen, nebenseitigen Variationen und Details, die womöglich gar nicht den eigentlichen Melodieverlauf betreffen, erfreuen können. Er vermag das Niveau seiner Auflösung recht frei zu wählen, indem er z.B. auf Details der Melodieführung nur eines Instruments oder auf den Gesamtaufbau des Stückes achtet usw..

Musikalische Programmatiken sind dadurch ausgezeichnet, dass sie bestimmte rhythmische, melodiöse, klangliche und harmonische Muster als verkettete Tonfolgen ausbilden. Diese aufeinander abgestimmten Muster, die periodisch wiederkehren, sind für Zuhörer, die sich in diese Muster eingehört haben, somit gut erwartbar. Die Kunst, einen Hit in einem bestimmten musikalischen Stil zu schreiben, besteht darin, genau das richtige Maß zwischen konventionell und überraschend, zwischen redundant und neu, zu treffen, um das Interesse der Hörer zu erregen (vgl. Schulze 1992, Diederichsen 1993). Verschiedene musikalische Stile haben da unterschiedliche Freiheitsgrade. Sind alle Formen innerhalb eines Stils ausprobiert und macht sich Langeweile breit. Und es bestehen gute Chancen, dass separate musikalische Muster fusionieren und sich daraus eine neue musikalische Programmatik, ein neuer Musikstil, bildet.

Popmusik, die als Begriff für eine zumindest ungefähr bestimmbare Menge an musikalischen Substilen steht, lässt sich insgesamt zwischen diesen beiden Polen des Konventionellen und des Überraschenden ansiedeln. Popmusik kommt einerseits nicht ohne Klischees aus und muss standardisierte musikalische Erwartungen erfüllen. Andererseits müssen Popmusiker zumindest in kleinen Portionen etwas Ungewöhnliches ausprobieren, um Interesse evozieren zu können. Ich denke, dass dies trotz aller Orientierung an der verkaufbaren Schönheit von Popsängerinnen und -sängern auch weiterhin gilt. Hochgradig konventionell ist Popmusik in der Regel im Bereich der Intervalle. Bei den Intervallen wird ebenso wenig experimentiert wie bei den Rhythmen. Die durch die Popmusik für die allgemeine Musikentwicklung aber womöglich bedeutenderen Variationen geschahen im Bereich der Klangfarben und Sounds. Seit dem Einsatz elektrisch verstärkter Gitarren ist in der Popmusik so nach und nach jeder Klang zugelassen. Ein Syntheziser darf synthetisch klingen; ein Sänger darf, anstatt schön zu intonieren, rasend schnell sprechen oder schreien, kreischen, brüllen, leiern oder nuscheln und Kauderwelsch durch einen Vocoder jagen. Was etwa aus der Perspektive klassischer Kammermusik als handwerklich musikalisches Unvermögen erscheint, ist aus der Perspektive der Öffnung für neue Klänge oftmals überaus versiert und kalkuliert. Es dürfen minutenlange Rückkopplungen der Gitarre stehenbleiben - und dies macht schlagartig Sinn. Die Rückkopplung, technisch oftmals gefürchtet und gemieden, war für die Popmusik deshalb von nicht nur klanglich enormer Bedeutung, weil sie, als das elektrisch erzeugbare Soundelement des armen Mannes, eine Gratwanderung zwischen Krach und perfektem Klang (Beatles ("I feel fine" gilt als erste auf Platte gebannte, gezielt eingesetzte Rückkopplung), Hendrix, Santana) bildete und damit in einem einzigen Klangeffekt die ganze Bandbreite popmusikalisch zugelassener Klangereignisse zwischen Krach und technisch kontrollierter Perfektion fokussierte: "Die Who und Velvet Underground machten aus dem Defekt eine Provokation, Jimi Hendrix eine Technik, Sonic Youth eine Bewegung." (Büttner 1997: 269)

Auf dem Pol der "standardisierten Erwartbarkeit" befindet sich in der Popmusik z.B. die Nashville-Countrymusic mit ihrem hohen Anteil an Klischees. Sie wird zwar vielfach mit beeindruckender Virtuosität dargeboten, ist aber strukturell wie die kommerzielle Volksmusik festgelegt. Dass insbesondere Country und Techno leicht zusammengefügt werden können, überrascht deshalb wenig. Allerdings brachte Techno auch etwas Neues: Techno schafft noch den einfachsten Eindruck einer Melodie ab. Ebenso verabschiedet Techno den Pop-Sänger als charismatischen Magier einer Feier. Noch die Zumutung, einen anderen als den soeben gehörten Ton hören zu müssen, wird vermieden.

Auch ehemalige Hits sind, gleichgültig welchem Stil sie zuzurechnen sind, redundant bzw. stark Klischee beladen und werden deshalb geschätzt, weil sie die Wiegen- und Kinderlieder von einst ersetzt haben und sich trivial, vollständig sämtliche Erwartungen bestätigend, mitsingen lassen.

Das Austesten neuer musikalischer Formen und die Fusionierung alter und neuer Stile zu neuen musikalischen Formen geschieht entweder im Underground, z.B. programmatisch in Randbereichen des Jazz, oder praktisch durch soziale Minderheiten, wie beim Rap, oder durch Importe musikalischer Traditionen abgelegener Kulturen (Ethno). Soziale Minderheiten stabilisieren andere Erwartungen an eine Gesellschaft, was eben auch Spuren in ihrer Musik hinterlässt.

Zum Abschluß sei noch auf kulturvergleichende musikwissenschaftliche Untersuchungen hingewiesen, die zeigen, dass die gängige Meinung, nach der die musikalische Entwicklung im Abendland den Höhepunkt der Musikentwicklung bilde, nicht zu rechtfertigen ist. So wie die westlich europäische Musikkultur von Vielstimmigkeit geprägt ist, zeichnet sich die afrikanische Musik durch komplizierte Rhythmik aus, die mit typischen Mustern des Beschleunigens/ Abbremsens und Mikrorhythmen durchsetzt wiederum auf längerkettigen Rhythmen aufsetzen. In arabischen Subkulturen und in Indien hat sich, wie bereits ganz kurz erwähnt, ein kompliziertes System mit 22 Tonstufen (sogenannte srutis) als Medium für die Bildung von Melodien entwickelt. Die hohe melodische Differenziertheit etwa der indischen Ragas ging dabei auf Kosten der Mehrstimmigkeit und orchestralen Klangfarbe, während die Vielstimmigkeit im Westen auf Kosten einer geringeren Anzahl von Tonstufen und vergleichsweise primitiven Rhythmen durch symmetrische Takteinteilungen ging (vgl. Bruhn 1995: 57ff). Als Weltmusik ließe sich vielleicht eine solche Musik bezeichnen, in der auch die in der Popmusik entwickelten synthetischen Klangkörper mit der europäischen Vielstimmigkeit, der indischen Melodiosität und der afrikanischen Rhythmik verbunden wären.

Literatur

- Adorno, Theodor W.-, 1975: Einleitung in die

Musiksoziologie - 12 theoretische Vorlesungen, 1. Auflage, Frankfurt

am Main: Suhrkamp

- Bruhn, Herbert/ Oerter, Rolf/ Rösing, Helmut (Hrsg.),

1995: Musikpsychologie - Ein Handbuch, Reinbeck bei Hamburg:

rowohlts enzyklopädie

- Bruhn, Herbert, 1996: Musikpsychologische Aspekte; in:

Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG), Sachteil Band 3, Kassel:

Bärenreiter

- Büttner, Jean-Martin, 1997: Sänger, Songs und triebhafte Rede,

Basel: Stroemfeld/ Nexus

- Diederichsen, Dietrich, 1993: Freiheit macht arm,

Köln: Kiepenheuer Witsch

- Enkmann, K., 1990: Handbuch für Rockmusiker, Bonn:

Voggenreiter

- Habermann, Georg, 1986: Stimme und Sprache - Eine

Einführung in ihre Physiologie und Hygiene, 2. überarbeitete

Auflage; Stuttgart, New York: Georg Thieme Verlag

- Harnoncourt, Nikolaus, 2000: Musik als Klangrede.

Wege zu einem neuen Musikverständnis. Essays und Vorträge

- Haunschild, Frank, 1994: Die neue Harmonielehre - Ein

musikalisches Arbeitsbuch für Klassik, Rock, Pop und Jazz;

Brühl: AMA-Verlag

- Luhmann, Niklas, 1984: Soziale Systeme - Grundriß

einer allgemeinen Theorie, 1. Auflage, 1987, Frankfurt am Main:

Suhrkamp

- Marron, Eddy, 1991: Die Rhythmik-Lehre - Ein

musikalisches Arbeitsbuch für Instrumentalisten, Sänger und

Tänzer in Klassik, Rock, Pop und Jazz, Brühl: AMA-Verlag

- Moles, Abraham A., 1958: Informationstheorie und

ästhetische Wahrnehmung, 1971, Köln: Verlag M. DuMont

- Schönberger, Jörg, 2003: Zum Erleben von Thrills und anderen

emotionalen Reaktionen beim Musikhören, Diplomarbeit,

http://www.musicpsychology.net/schoenberger/

- Schulze, Gerhard, 1992: Die Erlebnisgesellschaft:

Kultursoziologie der Gegenwart, Frankfurt am Main: Campus

- Sorell, Walter, 1985: Der Tanz als Spiegel der Zeit - eine

Kulturgeschichte des Tanzes. Wilhelmshaven: Heinrichshofen

- Spitzer, Manfred, 2002: Musik im Kopf, Stuttgart:

Schattauer Verlag