Digitalfunksignale im Amateurfunk

Artikel 4: Im Ranking des PSK-Reporter (möglichst weit oben) gelistet werden

Martin Rost

https://www.maroki.de/pub/technology/digidecode/digidecode.html

Kontakt: 13LMR1@webDLT.de (entferne/delete DLT)

Version: 1.0, 2017/08

Im diesem Artikel beschreibe ich, wie man bei einigermaßen guten Empfangsmöglichkeiten im PSK-Reporter unter die weltweit Top 20 der Empfangsstationen der vergangenen 24 Stunden gelangen kann. Hier soll es um Masse statt Klasse gehen. Klasse wäre, sich anstatt in den populärsten Bändern wie dem 20m- oder 40m-Band auf die elektromagnetische Lauer zu legen, den Empfänger bspw. auf das 6m- oder 17m-Band oder 630m-Band einzustellen, dort auf seltene Signale der Amateurfunker zu warten und den wenigen Sendern dieser Welt eine Freude mit einem sofortigen Empfangsreport zu bereiten. Um letzteres soll es nun also nicht gehen. Es werden nachfolgend definitiv Kenntnisse der vorigen Artikel über Kurzwellen- insbesondere SDR-Empfänger, das Steuerungsprogramm HDSDR, virtuelle Audionanäle und Dekodierprogramme für Digimodes sowie elementare Kenntnisse des Betriebsablaufs im Amateurfunk sowie ein Kennzeichen als Empfangsstation (analog zum Rufzeichen im Amateurfunk) vorausgesetzt. Auf all diese Themen gehe ich nachfolgend nicht mehr ein, hier wird jetzt nur noch "geerntet" (Zurückblättern zur Artikel-Übersicht).

Empfangsreporte im PSK-Reporter

Wenn man sich, um ins Ranking des PSK-Reporters zu gelangen, auf nur ein Amateurfunkband konzentriert, reicht ein einziger SDR aus. Der muss auch nicht einmal besonders gut oder gar teuer sein, ein RTL-SDR oder ein altes Pappradio reichen. Will man dagegen über sämtliche Amateurfunkbänder hinweg in der Kategorie "All" im PSK-Reporter gelistet werden, braucht man in der Regel mehrere unterschiedliche Kurzwellen-Empfänger (darunter am besten mehrere SDRs verschiedener Art, um sie parallel am Rechner betreiben zu können), eine Antenne mit einem Antennensplitter, für jedes Amateurfunkband einen Ausgang, oder mehrere Antennen mit entsprechend einfacheren Antennensplittern. Mir standen eine horizontal aufgespannte Drahtantenne, eine Vertikalantenne für Kurzwelle (eigentlich CB-Funk), zwei Antennensplitter (4x, 2x) sowie vier Rechner und jede Menge an kurzen Antennenkabeln, Steckern und Adaptern, sowie eine Mehrzahl von USB- und Audioeingänge an den Rechnern zur Verfügung.

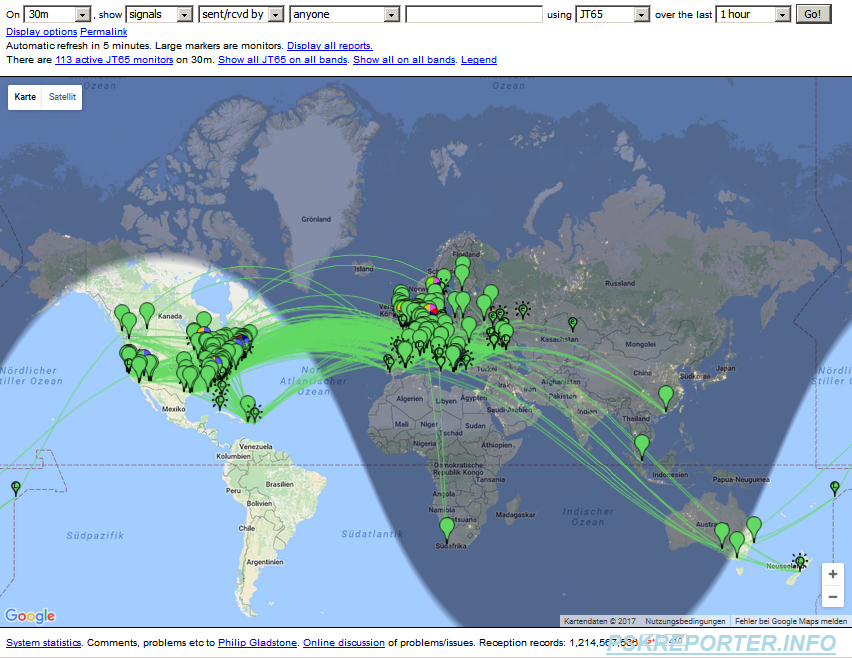

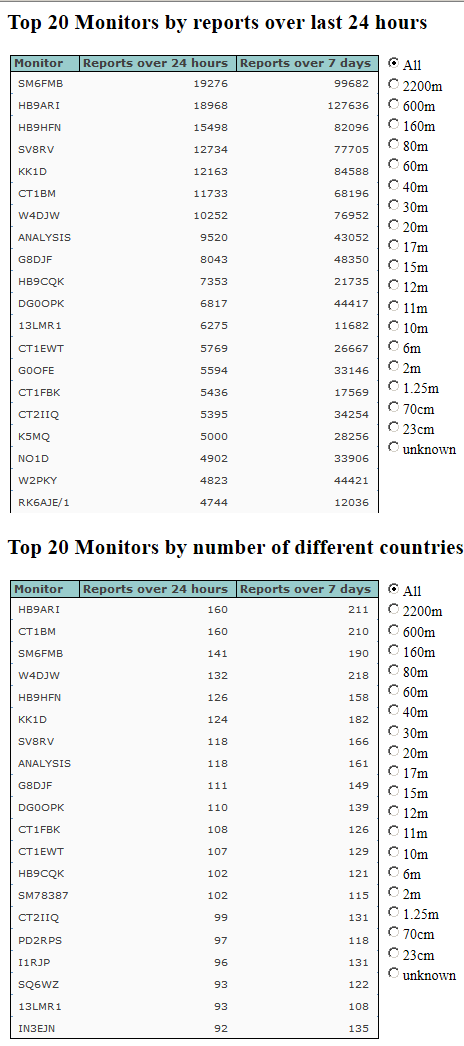

PSK-Reporter: Statistik der Top 20 Empfänger weltweit am 07.01.2017

- Man sollte die unterschiedlichen Qualitäten seiner Empfänger-, SDR-Steuerungs- und Decode-Programme einschätzen können; hierzu finden sich in dieser Artikelserie viele Hinweise.

- Man muss natürlich die Frequenzen der Digitalmodes JT65, JT9, FT8, CW, PSK kennen; dazu findet man ebenfalls in dieser Artikelserie - im Artikel 2 - eine entsprechende Tabelle. In diese Tabelle muss auch ich immer wieder hineinsehen, weil es Abweichungen von Regeln gibt. Im Zweifel richtet man seine Dekoder an dem aus, was man real im Wasserfall erkennt, nicht an dem, was diese Tabelle empfiehlt. Manchmal sind (billige) SDRs nicht perfekt auf die korrekte Frequenz und deren Anzeige abgestimmt.

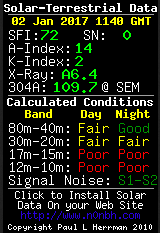

- Man muss die Funkbedingungen kennen. An den Empfangsstatistiken des PSK-Reporter kann man sehr gut die aktuell unterschiedlichen Empfangsbedingungen im Laufe von 24 Stunden erkennen. Dazu findet sich unten ein Kapitel mit einer Tabelle, die zeigt, welche Amateurfunkbänder sich in der Regel für den PSK-Reporter zu spotten lohnen.

- Man muss in der Praxis vor allem wissen, wie sich die Decode-Programme mehrfach auf einem PC aufrufen, mehrere Audiobereiche abgreifen und die Signale auf virtuelle Audioschnittstellen umleiten lassen. Außerdem gilt es, Ordnung auf dem PC halten zu können, wenn so viele Programme parallel laufen und der Betrieb überwacht werden muss. Dazu bedarf es nicht unbedingt eines zweiten Monitors - der allein würde auch gar reichen -, man sollte in jedem Falle eine virtuelle Desktop-Oberfläche installieren.

Mit einem Funcube-Pro-Plus-SDR, dem HDSDR-Steuerungsprogramm und den Dekodern WSJT-X1.8, JTDX-V17.9 und fldigi, die allesamt auf einem Windows-PC laufen, kann es gelingen, unter die Top10, mit Glück unter die Top 5 zu gelangen. Wenn man ein relativ exotisches Amateurfunkband spottet, auf dem wenig Betrieb zu verzeichnen ist, kann diese Ausstattung auch reichen, um den Platz 3 oder noch besser zu erreichen. Um auf Platz 1 in einem konventionellen Band zu gelangen muss allerdings zusätzlich das Programm CW-Skimmer, zum Spotten auch von Morsesignalen, installiert sein; alle topgelisteten Stationen arbeiten mit dem CW-Skimmer. Wenn anstelle eines SRR nur über einen klassisch analogen Empfänger verfügt, wird es schwierig. Mir ist das anfangs im 10m-Band mit einem CB-Funkgerät (AE5890EU) einige Male geglückt, als ich JT65 frisch entdeckt hatte. Ich vermute, dass das nicht mehr funktionieren wird, weil man inzwischen zumindest JT65 und FT8 mitnehmen muss und das bedeutet, eine vom Analog-Funkgerät in der Regel nicht mehr überstrichene Audiobandbreite von 5kHz zur Verfügung zu haben. Bei einem SDR ist genau diese analysierbare Audiobandbreite gegeben.

In bezug auf die Funkbedingungen weiss ein Funkamateur grundsätzlich, dass die langen, klassischen Kurzwellen-Bänder (160m, 80m, 60m, 40m, 30m) nachts funktionieren, die eher kurzen Bänder (30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m, 6m) funktionieren dagegen tagsüber. Das bedeutet für Spotter, dass man nicht für jedes Amateurfunkband einen exklusiv zuständigen Empfänger abstellen muss, wenn man dazu bereit ist, Empfänger morgens und abends jeweils auf die aussichtsreichsten Bänder umzustellen. Es macht in der Regel keinen Sinn, einen Empfänger auf 80m im Sommer voll durchlaufen zu lassen, da passiert so wenig wie nachts auf dem 10m- und 15m-Band.

Die nachfolgende Tabelle zeigt darüber hinaus, wie unterschiedlich die Aktivitäten der Bänder abhängig von der Jahreszeit sind. Inwieweit die Sonnenfleckenaktivitäten da nun noch zusätzlich reinspielen ist mir aus eigener Anschauung noch nicht klar. Die unten stehende Tabelle ist entstanden zu Zeiten geringer Sonnenfleckenaktivitäten. Bei hohen Sonnenfleckenaktiväten ist auf den kurzen Amateurfunkbändern bis zum Zehnfachen mehr los als bei niedrigen Aktivitäten. In der Praxis würde man also diese Statistiken des PSK-Reporters über zumindest einige Tage hinweg verfolgen und dann eine Strategie entwickeln, wie man seine notorisch zu schlechte Ausstattung (zu wenige Antennen, zu wenige Antennensplitter, zu wenige PCs, zu wenige SDRs, vor allem auch: zu wenige virtuelle Audiokanäle, um für jedes Digimode Format einen exklusiven Kanal zu haben) dann optimal ausnutzen kann. So kann bspw. der CW-Skimmer nur mit zwei Instanzen auf einem PC laufen, wobei ein Skimmer wiederum nur eine Audiobandbreite von max. 24kHz überstreichen kann. Wenn man sauber arbeitet braucht man allein zwei Skimmer für den CW-Bereich entweder im 20m- oder im 40m-Band. Wie man unsauber arbeiten kann, um pro Band nur mit einem den CW-Skimmer auszukommen, weil sie beide Bänder mit einem PC spotten könenn wollen, darauf werden Sie schon von allein verfallen, wenn Sie sich einige Zeit damit beschäftigt haben.

| Afu-Band / PSK-Rep | 1.1.2017 Rang 1 / 10 / 20 |

3.8.2017, ca 14.00 Rang 1 / 10 / 20 |

| 160m | 557 / 373 / 271 | 41 / 18 / 6 |

| 80m | 4091 / 1077 / 885 | 547 / 290 / 203 |

| 60m | 1610 / 931 / 744 | 158 / 62 / 29 |

| 40m | 6877 / 3101 / 2689 | 4848 / 2259 / 1727 |

| 30m | 1314 / 838 / 631 | 2117 / 1038 / 574 |

| 20m | 4039 / 2080 / 1657 | 6754 / 4253 / 3267 |

| 17m | 607 / 262 / 209 | 701 / 324 / 234 |

| 15m | 828 / 395 / 319 | 360 / 103 / 70 |

| 12m | 171 / 4 / 2 | 69 / 21 / 9 |

| 11m | 67 / 19 / 9 | 72 / 13 / 5 |

| 10m | 225 / 24 / 10 | 85 / 29 / 16 |

| 6m | - / - / - | 760 / 351 / 306 |

| 2m | - / - / - | 69 / 12 / 3 |

| All | 16874 / 5968 / 4372 | 13183 / 6318 / 4006 |

Anzahl der Reports an den PSK-Reporter in einem Amateurfunkband,

um Rang 1 oder 10 oder 20 zu erreichen.

Passive Antennensplitter (von DO2PHS), unerlässlich für ein Spotten über mehrere AFU-Bänder gleichzeitig.

Nun gehe ich mal davon aus, dass Ihnen zu Beginn der Beschäftigung mit dem Thema ein einfacher SDR, wie bspw. ein Pappradio und ein FiFi oder ein RTL-SDR, zur Verfügung steht. Will man im PSK-Reporter in einem Band gelistet werden, dann bietet sich dafür das Spotten des 30m-Bandes an. Warum? Einfach-SDRs wie das Pappradio überstreicht nur eine Gesamtaudiobandbreite von 48kHz. Diese Bandbreite reicht jedoch, um im 30m-Band alle Standard-Digimode-Frequenzen zu erfassen. In meinem Falle ist es so, dass ich einen FiFi an einer langen horizontal gespannten Antenne angeschlossen abe. Das SDR-Steuerungsprogramm HDSDR habe ich mindestens gleich drei Mal parallel gestartet, darauf achtend, dass die Audiofreqenzbreite bei allen gestarteten HDSDR-Instanzen nicht mehr verändert wird, nur die Audioausgabe auf die virtuellen Audiokanäle darf noch variiert werden. Der Audioabschnitt, der über einen Ausschnitt des Digimodes eingestellt wird, wird über eine virtuelle Schnittstelle an einen Decoder weitergeleitet. So bekommt der CW-Skimmer für die CW-Dekodierung den 24kHz-breiten Audioabschnitt ab 10.100MHz, WSJT-X1.8 bekommt für die FT8-Dekodierung den 2kHz-breiten Audioabschnitt ab 18.134MHz, WSJT-17.9 bekommt für die JT65- und gleichzeitige JT9-Dekodierung den 5kHz breiten Audioabschnitt ab 18.136MHz. Damit ist bei mir die Anzahl der drei virtuellen Audiokanäle bereits erschöpft. Doch ich versuche manchmal, wenn ich PSK-Aktiväten im 30m-Band beobachte, auch noch eine vierte HDSDR-Instanz zu nutzen, für den Audioabschnitt in 3kHz Breite ab der 18.140MHz, und aktiviere den Line1-Audiokanal, in dem in der Demoversion allerdings regelmäßig eine Stimme reinquatscht. Und dann starte zwei fldigis, die auf dem selber Audiokanal lauschen, ein fldigi ist dann auf das Dekoden von PSK31, der andere fldigi auf PSK63-Signale eingestellt.

Wie kann man die Programme HDSDR, WSJT-X/JTDX und fldigi mehrfach parallel aufrufen? Dazu muss man die Links auf die Programme zunächst kopieren und dann mit einem Rechtsmausklick auf die "Eigenschaften" klicken und dort dann wiederum den Reiter "Verknüpfung" anklicken und im Feld "Ziel" die folgenden Parameter setzen, für jede Kopie dieses Links ist dann natürlich ein anderer, mehr oder weniger sinnvoller, Name zu wählen (so habe ich HDSDR auf bestimmte Amateurfunkbänder im Namen ausgewiesen voreingestellt, fldigi auf Audiokanäle und für WSJT oder JTDX nehme ich irgendein Unterscheidungsmerkmal):

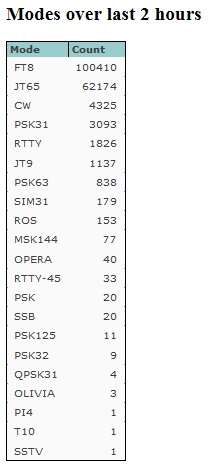

PSK-Reporter: "Die wichtigsten Digimodes am 20.08.2017

Abschließend zeige ich Ihnen meinen aktuellen Konfigurationsplan, um mit meinen verfügbaren Empfängern in der "All"-Statistik des PSK-Reporters gelistet zu werden. Das Abarbeiten des nachfolgenden Plans zur Einrichtung der Rechner und Empfänger dauert etwa 2.5 Stunden, noch habe ich keinen Weg gefunden, um diese Konfigurationen zu automatisieren.

i7 1 - 20m (Tag), FunCube-1/HDSDR_20m, LW/4x-Splitter (Tag) / A99/2x-Splitter (Nacht)

JT65/9 L1 JTDX-A W2-Dexpot

FT8 L2 WSJT-X1.8-1 W2

CW1 L3 CW-Skimmer-1 W3

CW2 L4 CW-Skimmer-2 W3

PSK1.70 L5 fldigi-1 PSK31,63,RTTY W4

PSK2.80 L6 fldigi-1 dito W4

PSK2.83 L7 fldigi-1 dito W4

i7 2 - 80m (Nacht), FlexRadio, LW/4x-Splitter

JT65/9 L8 JTDX-B W5-Dexpot

FT8 L9 WSJT-X1.8-2 W5

ThnkPd - 80m (Nacht), S1/HDSDR_80m, LW/4x-Splitter

CW L1 CW-Skimmer

i7 3 - 15m (Tag), FlexRadio, A99/2x-Splitter

JT65/9 L8 JTDX-B W5-Dexpot

FT8 L9 WSJT-X1.8-2 W5

i7 4 - 10m (Tag), FT857, 3mKW-Ant/2x-Splitter

JT65/9 L10 JTDX-C W6-Dexpot

i7 4 - 10m (Tag), TS120S, 3mKW-Ant/2x-Splitter

FT8 L11 WSJT-X1.8-3 W6

AMD 5 - 30m, FiFi/HDSDR_30m, LW/4x-Splitter

JT65/9 L1 JTDX-A W2-Dexpot

FT8 L2 WSJT-X1.8-1 W2

CW L3 CW-Skimmer-1 W3

CW L4 W3

PSK1.70 L5 fldigi-1 PSK31,63,RTTY W4

AMD 6 - 17m, PappRadio/HDSDR_17m, A99/2x-Splitter

JT65/9 L6 JTDX-B W5-Dexpot

FT8 L7 WSJT-X1.8-2 W5

CW L8 CW-Skimmer-2 W6

HP 7 - 40m, FunCube-2/HDSDR_40m, LW/4x-Splitter

JT65/9 L1 JTDX-A W2-Dexpot

FT8 L2 WSJT-X1.8-1 W2

CW1 L3 CW-Skimmer-1 W3

CW2 L4 CW-Skimmer-2 W4

PSK1.70 L5 fldigi-1 PSK31,63,RTTY W5

PSK2.80 L6 fldigi-1 dito W6

PSK2.83 L7 fldigi-1 dito W7

Tabelle 2 - Mein Plan, wie ich mit meine gegebenen

Infrastruktur an Antennen, Rechnern und SDRs versuche,

in der "All"-Statistik des PSK-Reporters möglichst weit

oben zu landen. Mit dieser Strategie reichte es am 17.08.

immerhin für Platz 5 und Platz 6.

Wenn Sie sich irgendwann das gleiche Projekt vornehmen, würden Sie die Tabelle wahrscheinlich schnell verstehen. Ich arbeite rechnerorientiert, den Rechnern ordne ich die Empfänger zu, auf jedem Rechner läuft der Desktop-Virtualisierer dexpot sowie das Programm VSPE (Download Virtueller Serieller Port Emulator, von www.eterlogic.com), um über virtuelle Interrupts die CAT-Steuerung des CW-Skimmers einzurichten. Ich verfüge über zwei passabel leistungsfähige Rechner (i7, HP-i5), einen einen eher mäßig leistungsfähigen Rechner (AMD) und einen schwachen Laptop (Thinkpad), auf dem deshalb nur ein CW-Skimmer läuft. Außerdem steht mir eine Vertikalantenne (A99 für 15m, 17m), ein 27m-endgespeister Horizontal-Draht (LW) in ca. 8m-Höhe (für 20m, 30m, 40m, 80m) sowie eine nur 3m lange, horizontalgespannte KW-Antennen zur Verfügung (eingesetzt für 6m und 10m). Dazu kommen zwei passive Antennensplitter 1:2 (für 10m, 15m, 17m, 20m) und ein passiver Antennensplitter 1:4 (20m, 30m, 40m, 80m). Als Empfänger kommen zum Einsatz: 2 x Funcube Pro plus V2.0, Elad-S1 ebenfalls mit HDSDR nicht mit der eigenen Software betrieben, FiFi-V2.0, PappRadio, Yaesu FT857 und Kenwood TS120S. Dazu kommt der "CW-Skimmer" und die virtuelle Audiokanäle des "VAC" zum Einsatz, inzwischen habe ich mir VAC (Download, auch Demoversion von software.muzychenko.net) gekauft und muss deshalb nicht mehr, so wie im Rest dieser Artikelserie noch dargestellt, mit den notorisch wenigen Audiokanälen haushalten. Die Software habe ich auf allen Rechnern installiert und darauf geachtet, dass die USB-Buchsen reichen, Audioeingänge zur Verfügung stehen und vor allem, dass die Rechner nicht überlastet sind, denn sowohl das JT-Decoding als auch die CW-Skimmer beanspruchen jeweils für sich schon viel Rechenleistung, insbesondere bei Parallelbetrieb.

Zurück zur Artikel-Übersicht